台灣即將邁入「超高齡社會」——根據預測,到了今年底,全台65歲以上人口將突破總人口的20%。我們正加速邁向與日本、瑞典、丹麥等OECD國家相同的人口結構轉型。

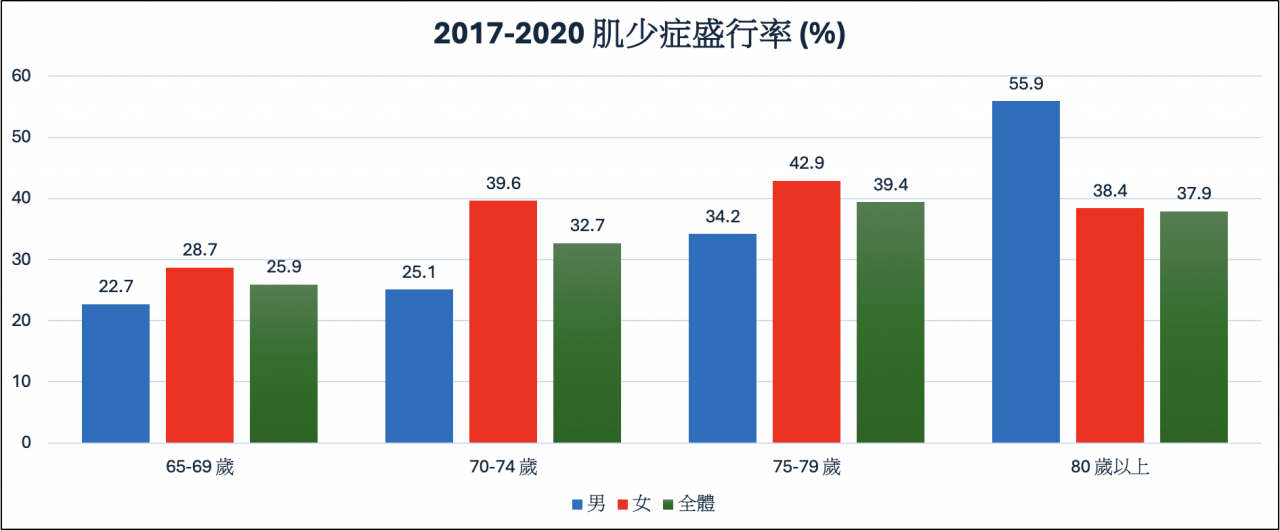

然而,人口老化伴隨而來的是各種與年齡相關的健康問題。肌少症、骨質疏鬆、高血壓、糖尿病等等。根據最新發布的《國民營養健康狀況變遷調查成果報告》,65歲以上人口中,有34%患有肌少症;多達8成長者有血壓異常;而平均糖化血色素數值顯示,高達6成男性與5成女性已落入糖尿病高風險族群。這些數據皆創下歷史新高。

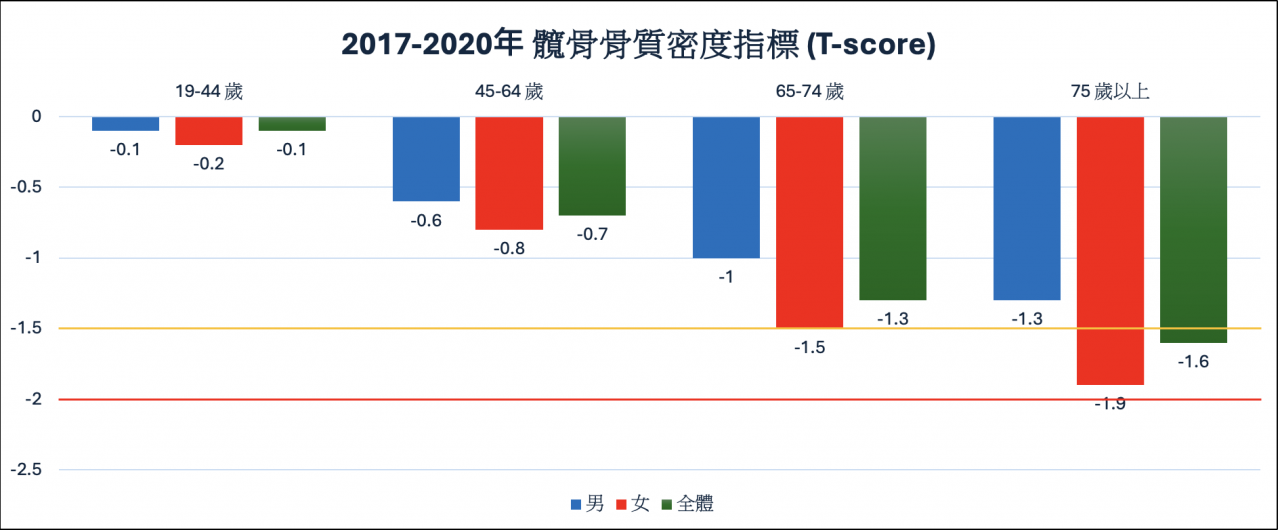

▲(1)正常骨量:T-score 大於 -1 (2)骨缺乏/低骨量:T-score 介於 -1 及 -2.5 之間 (3)骨質 疏鬆:T-score 小於 -2.5。(資料來源:衛福部國民健康署)

▲(1)正常骨量:T-score 大於 -1 (2)骨缺乏/低骨量:T-score 介於 -1 及 -2.5 之間 (3)骨質 疏鬆:T-score 小於 -2.5。(資料來源:衛福部國民健康署)

▲資料來源:衛福部國民健康署

▲資料來源:衛福部國民健康署

高齡健身的最大挑戰:觀念落差與醫療斷鏈

根據統計,台灣平均壽命約為81歲,但最後的7到8年,多數人處於失能狀態。佳齡生活健康中心醫療長劉興政醫師認為,解方就在於提早透過運動維持肌肉量。「這看起來是件小事,卻能預防肌少症、骨質疏鬆,甚至讓糖尿病、高血壓控制得更好,延緩失能發生,提升晚年生活品質。」

但教育部體育署2023年運動現況調查結果顯示,65~69歲及70歲以上長者規律運動比率各為61.1%及57.4%,近4成長者沒有規律運動。另外,據國民健康署2017年「國民健康訪問調查」,65歲以上年齡層每週身體活動量符合世界衛生組織(WHO)建議標準百分比的人,也僅約4成(39.9%)。

為什麼讓銀髮族「動起來」這麼困難?劉興政說,許多醫療專業人員雖知運動的好處,但一旦對象是高齡者時,仍會因為不確定與擔心而裹足不前。

「很多醫師對於病人的運動怎麼進行卻無法完全清楚,尤其對於年紀大的人,醫師自己也會害怕。」劉興政解釋,許多醫師出於謹慎會告誡病人避免活動,「我們常聽到有些病人轉述醫師告訴他都不能動。」這樣的猶豫往往來自對責任的擔憂——「我不知道你去亂動的結果…到時候造成傷害,那我開的刀是不是就毀了,甚至怪到我頭上來。」

此外,社會觀念也讓推動高齡健身更加困難。「年紀大的人會把健身當成年輕人的專利。」許多長者認為,「我年紀大了,就走路就好了,最多超慢跑就好。」健身房內器材繁多,「那麼多的機器,比如說鋼片,看起來很恐怖。」對從未接觸這樣環境的長者來說,踏入健身房本身就讓人退卻。

86歲爺每週健身2次,從走路會喘練到能小跑步

2年前,一位86歲老先生來到嘉齡診所。他的心肺功能很差,走幾步路就會喘,每年住院2到3次,幾乎都是因為肺炎。而老先生每次出院後都要休養2至3個月,只能靠助行器在家裡勉強移動幾步,更隨著年紀增長,恢復速度越來越慢。

醫師建議他每週運動2次,進行簡單訓練,如六角槓、啞鈴等,重量也不大。但老先生認真規律運動,不只動作逐漸變得靈活,整個人也開朗起來。

劉興政回憶,有一次教練想讓老先生練習踢球動作,便把球輕輕滾給他。一開始他連用腳碰球都吃力,動作也不穩,但經過1年多訓練,居然可以小跑幾步,左腳站穩,用右腳把球踢出去,「那一刻真的讓人非常感動!」

劉興政說,對一個曾經只能靠助行器移動、平衡感又不好的人來說,看似簡單的踢球動作,其實非常困難。但老先生不但做到了,而且從開始訓練至今,已經2年沒再住院過。「他也常說真的很開心,沒想到自己還能做到這樣。」

許多長者常自認來日不多,「就算了吧!」但其實內心仍渴望身體狀況好轉。只是他們也常誤以為運動1次、2次或1個月,就會看到效果。事實上,健身從來不是一蹴可幾。「對老人來說,效果來得慢,但只要肯持續,就一定看得到進步。」劉興政說。

▲圖/加力運動醫學蔡宜儒教練提供。

▲圖/加力運動醫學蔡宜儒教練提供。

菜籃嬤愛上重訓、騎飛輪:不再「盯時鐘」求解脫

在嘉齡運動的林奶奶說,以前沒有運動習慣,頂多偶爾去公園走走路。但年紀漸長,提菜籃稍微重一點就會痛,動作大一點、快一點就拉傷,生活變得很不方便。物理治療師建議她做重量訓練,陪著一起去看診,和治療師討論後,安排了適合的訓練計畫。

林奶奶笑說,一開始真的很辛苦,「每次上課都盯著時鐘看,想著還要撐幾分鐘才解脫,常常很想放棄。」但持續做了一段時間後,肌肉量和肌肉品質都有進步,「看到數字的改變讓我很有成就感!」也因此開始願意固定運動。

隨著她的肌力提升,受傷情況也變少,近幾個月都沒再拉傷,日常生活輕鬆很多。而且有了運動習慣以後,林奶奶對其他運動也沒那麼排斥,最近甚至開始騎飛輪訓練心肺。直言跟以前自己走走路相比,規律訓練效果差很多,「不只身體變強壯,整個人也更有活力了。」

.jpg) ▲示意圖,非當事人。(圖/加力運動醫學蔡宜儒教練提供)

▲示意圖,非當事人。(圖/加力運動醫學蔡宜儒教練提供)

當教練走進診間:醫療與運動的整合式照護

目前坊間標榜「高齡、銀髮健身」的業者不少,而嘉齡為了讓高齡者能在安全且有效的情境中參與運動,所有相關職員都必須深度參與訓練過程,包括診所內所有的醫師、運動教練與物理治療師進行交叉課程,讓彼此理解對方專業的語言與觀點。

實際運作中,若醫療端評估病人適合運動,會先由物理治療師進行初步評估與課程設計,並持續與醫師保持緊密聯繫。期間若出現運動或身體上的問題,教練也能即時與醫師討論是否涉及醫療調整。「我們就會跟醫師做很好的連結,所以我們的物理治療師就會陪同他的學員到門診去。」

這種跨專業合作也仰賴病患的信任。「你的醫療狀況要讓運動教練知道,因為這算他個人的病情隱私。」所幸,多數學員都同意教練陪同就診,使運動訓練與醫療照護得以無縫接軌。「在這個過程中,最重要的第一步是專業人員之間的磨合與對話,」他強調,「當雙方都有了這樣的共識與理解後,後續的協作才能真正順暢。」

要讓更多人動起來:需要的不只是器材

「老人家不習慣為自己的健康花錢,導致後來極可能需花錢請外傭照顧。」劉興政點出目前台灣推動高齡運動的挑戰。

他說,許多銀髮族不願為健康多付一點心力,甚至囿於成見,對運動訓練產生抗拒:「你要找一個人來教你怎麼運動,教你怎麼走路,教你怎麼爬階梯…他們覺得很奇怪:我爬樓梯爬一輩子了,我還要人家來教我?」

他認為,除了硬體設施、專業人員的培訓外,還需要真正能影響銀髮族的「榜樣」,如熟齡網紅、影星等帶領運動風氣,讓大眾理解,銀髮健身不該是少數人的特權,而是全民健康老化的基礎。「自己身體自己顧,不只是口號,應該是一場全民的行動!」

本文不授權媒體夥伴