白內障是全球最常見的眼部疾病之一,隨著高齡化、3C使用普及,發病率逐年增加。根據健保資料,2020年台灣約有110萬人因白內障相關疾病就醫,手術數量達24.4萬件;2023年更突破38萬件,為全台眼科手術中最多的一項。其中,60歲以上的患者佔超過8成,達到全人口的17%,顯示出白內障於熟齡人口中的高盛行率。

為什麼會得白內障?

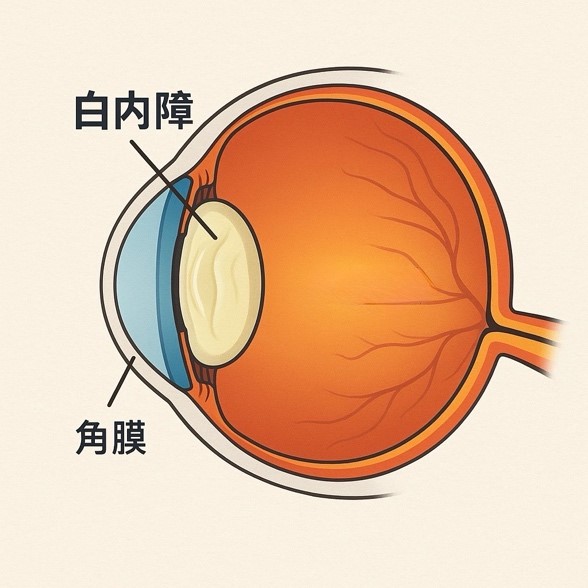

白內障是因眼睛水晶體逐漸混濁,造成視力下降。主要原因與年齡有關,但其他危險因子也不可忽視:

●高度近視(600度以上):可能比一般人更早出現白內障,臨床上甚至有人40多歲就得動手術。

●吸菸:罹患風險為非吸菸者數倍。

●長期曝曬紫外線:如戶外工作者,以及登山、釣魚、沙灘活動愛好者。

●糖尿病:尤其血糖控制不佳者,容易快速惡化。

●長期使用類固醇:特別是口服與吸入型類固醇。

●其他:眼部外傷或曾經手術、酗酒、高血壓、遺傳基因。

白內障的症狀包括:視力模糊、夜間視力減退、畏光、光暈/炫光、色彩變黃或變暗(淡化)、重影、眼鏡度數頻繁改變卻無改改善等。這些症狀會隨著白內障的進展逐漸加重,最終嚴重影響日常生活,應及早就醫並規律追蹤,才能守護清晰視界。

白內障的類型

白內障可以根據其位置和形成原因分為以下幾種類型:

●核性白內障:最常見,與年齡相關,進展緩慢,主要影響看遠的視力。

●皮質性白內障:通常呈楔形,逐漸向中央擴展,常見主訴為強光源(如汽車前燈)引起的眩光以及單眼複視。

●後囊型白內障:進展較快,常影響閱讀,在強光下會出現眩光和視力不良的情形。

●先天性白內障:在出生或幼年時即存在,可能由遺傳因素或母體感染導致。

●繼發性白內障:由其他疾病或藥物引起,如糖尿病、長期使用類固醇等。

治療方式:手術是唯一有效解決方法

臺北市立聯合醫院中興院區眼科主治醫師葉師榕表示,目前沒有藥物能逆轉白內障。若病情影響生活或工作安全,建議接受手術治療。現代手術大多採「超音波乳化術」,透過微創方式移除混濁水晶體並植入人工水晶體,手術約半小時完成,不需住院,術後1週即可恢復大部分視力。

若想要更精準、安全,可選擇「飛秒雷射輔助手術」,能降低風險並改善切口精度,但需自費。

▲圖片由葉師榕醫師提供。

人工水晶體怎麼選?

●健保給付:球面單焦點人工水晶體

提供基本視力功能,適合預算有限或需求單純者,但夜間視覺品質較差。

●自費選擇

1. 非球面單焦點人工水晶體:在看遠或看近的單一焦點提供最好的視覺品質,夜視能力較健保人工水晶體好。

2. 多焦點人工水晶體:遠中近距離都清楚,減少依賴眼鏡,提高生活便利度。

3. 延伸焦段人工水晶體:視覺過渡自然,降低眩光。

4. 散光矯正人工水晶體:解決角膜散光問題,也有合併延伸焦段、多焦點人工水晶體的品項。

葉師榕提醒,每種水晶體有不同優缺點,需依個人視力狀況、生活需求與預算選擇,建議術前與眼科醫師充分討論。

如何預防與延緩白內障?

雖然白內障難以完全避免,但養成健康習慣可延緩進展:

●戒菸,避免酗酒。

●避免過度日曬並配戴抗UV太陽眼鏡。

●控制血糖,避免血糖長期過高。

●減少不必要的類固醇使用。

●多攝取富含抗氧化物的蔬果,均衡飲食。

●定期眼科檢查,及早發現問題。

白內障不是「眼睛老了」的自然現象,而是可以透過醫療改善的疾病。若發現夜間駕駛困難、閱讀模糊、或生活受到視力影響,別再「撐下去」,及早檢查與治療,才能確保安全並維持生活品質。

本文不授權媒體夥伴