「我住院開刀,兒子卻一次都沒來...」未解的家族創傷,如何影響親子關係

能在晤談室裡,再一次地見到阿娥,我由衷感激。

我們已經定期唔談好幾年了。前陣子,她突然罹患重症,經歷了一場大手術,休養了相當長的一段時間。

期間,我甚至開始思考「如果她過世了,我會收到通知嗎?」幸運的是,我們晤談的約定依然能夠延續。

「我這次在鬼門關前走了一遭,心理師,你都還願意為我擔心,可是我的兒子卻一次都沒有來看我。」

阿娥感嘆著,接著試圖找一些理由,或許是想說服我,抑或是在安慰自己。

然而,不可改變的事實是,孩子認為母子兩人少見面,可能更好。

阿娥逐漸意識到自己內心未解的問題一直在影響著她和兒子之間的關係。

因此,阿娥決定透過心理治療,正視並處理原生家庭對她的影響。

阿娥期望能夠成為一個不再延續家族議題的母親。

知道兒子嫌自己管太多,卻很難控制自己

身為父母,我們往往先以孩子的成就,定義自己身為父母的成功與否,接著,再以孩子是否「孝順」,評斷自己一生的付出是否值得。

這樣的觀念往往使我們在孩子年幼時,容易過度介入和影響他們的決定,而在他們成年後,卻難以放手,讓孩子們過上屬於自己的人生。

阿娥的兒子不願意與她保持太密切的關係,是因為單親的阿娥非常黏孩子。即使孩子已長大成人,阿娥仍然極力參與他的生活大小事務。

然而,兒子並不想要承擔母親如此多的關注與注意力。因此,他選擇離開家鄉,到外地念書,並在那裡定居和工作。

當兒子開始談戀愛時,阿娥也多次干涉,這使得他感到更加需要與母親保持距離。

阿娥知道兒子嫌自己管太多,卻很難控制自己。阿娥其實分不太清楚哪些話可以說,而哪些話不能說。

偶爾和兒子通到電話,開頭幾句,還挺正常、溫馨,後面就變調了。

通常都是兒子說:「媽,你管太多了,這不關你的事!」然後結束電話。

為家庭犧牲,不是理所當然的嗎?一個母親的告白:我給了所有,為何女兒不領情

玉珍身為大家庭的長女,從小替忙碌的父母照顧年幼的弟妹,等長大一點,就進店裡幫父母做生意。

對玉珍而言,以父母和家庭的需求為優先,是理所當然的。

玉珍結婚成家後,也繼續以相同的模式,經營自己的婚姻和家庭。

玉珍覺得自己身為母親,沒有任何缺漏,甚至比自己的母親還要周到。

但她的付出卻並未換來女兒的體貼,而是無盡的埋怨。

玉珍的女兒小翠是個獨立、有主見的孩子。從小玉珍教導她家事,她做了幾天後,便要求年幼的弟弟也學著做;長大後玉珍教她生意,但她學了一陣子,就想去別的地方打工。

玉珍很氣女兒只顧自己,不以家庭為重,卻又捨不得讓女兒過得像自己以前一樣辛苦。

儘管玉珍感到自己在小翠的成長過程中,一直在退讓,但她仍然沒有換得一個溫暖、貼心的女兒。

母女關係既不和諧,也不親密,成了玉珍心中的遺憾。

玉珍曾希望能與自己的母親更親近一點,然而,媽媽的心裡卻只有生意和無盡的煩惱。

如今自己也有了女兒,但女兒只要一想到媽媽,就是提要求或抱怨,讓玉珍感到非常無奈和沮喪。

「都怪我沒能力」母親全盤吸收女兒的怪罪

小翠對母親玉珍有很多的不滿。

年少求學時,小翠抱怨玉珍不肯栽培她,不讓她出國念書;婚姻出問題時,她埋怨母親給自己結婚壓力,才害她跟不適合的人在一起;帶著孩子離婚後,她又怪母親偏心弟弟的孩子,很少照顧她的孩子。

小翠的埋怨,就像針一樣,綿綿密密地刺在玉珍心裡。

看見女兒懷才不遇的職場生涯、坎坷的婚姻到最後成為辛苦的單親母親,玉珍非常心疼自己的女兒,所以她全盤吸收了女兒的怪罪。

有好長一段時間,玉珍的心裡充滿苦澀與內疚。

玉珍認為就是因為自己不是個有能力、有智慧的母親,才會讓女兒過得這麼不順遂。

沒有看清自己與成年孩子真正的需要

阿娥與玉珍不是不求上進,或不會思考的人。

她們都努力從自己的原生家庭經驗中進步,但她們的覺察與領悟,仍依附於自己的照顧者,沒有看清自己與孩子真正的需要。

阿娥在物質跟情感雙重匱乏的家庭長大。貧窮的家庭與不負責任的伴侶,讓阿娥的媽媽心力交瘁。她就算想好好照顧阿娥,也捉襟見肘、無能為力。

阿娥做得比她母親更好一點,她及早和不適合的伴侶分開。她不想兒子體會到自己無所依靠的苦,所以總是習慣為兒子「多做一點、多提醒一句」。

阿娥一直搞不懂自己盡心盡力,「怎麼就錯了?」遑論弄清楚自己到底「錯在哪裡?」

母親對待兒子的方式,補償了自己失落的童年

後來我與阿娥晤談。透過心理諮商,阿娥開始療癒自己。阿娥一週一週反覆訴說自己的煩惱。

阿娥聽著自己的故事,也重新認識自己。後來阿娥慢慢開始聽得進其他人的話,裝得下其他人跟自己不同的視角。阿娥的覺察和自信,也就這樣逐漸培養出來了。

阿娥知道自己努力讓兒子在一個不虞匱乏的環境成長,其實是以另一種形式,補償了自己失落的童年。

從前,阿娥做女兒時不能被滿足的需要,都在養育兒子時一一做到。

阿娥給兒子足夠的陪伴。她不會對兒子的苦袖手旁觀,她不會讓兒子承擔超齡的風險,她更讓兒子免去她童年的創傷。

這些,都是阿娥做得不錯的部分。

當母親能自我肯定,也更容易能從兒子的角度看事情

某一次晤談時,阿嫦跟我分享她從別人身上吸取的智慧。

她問自己的太極拳老師:「你的子女都在國外,沒人回來陪你過年,你會不會很孤單、難過?」

老師笑笑說:「孩子去做他想做的事,我就做我想做的事。他很自由,我也很自由。他想家,就回來。我想他。就去看他!」

阿娥對我說:「我一直覺得老了以後,只有自己一個人,一定是因為這個人做不好,沒人愛,所以沒人願意陪他。現在才知道,不是這樣。一個人也可以過得很好、很自由。我不懂,也不喜歡自由。可是我兒子需要自由。」

當阿嫦變得更能自我肯定時,她就更容易從兒子的角度來看事情。

阿嫦終於不再覺得自己是個壞媽媽。她只是一個跟不上兒子長大獨立速度的媽媽。

但從今以後,一切都有了新的開始。

離婚後,獨自帶孩子的小翠承擔很大的心理壓力。嚴重的時候,一週情緒崩潰好幾次,讓玉珍既心疼又愧疚。

後來小翠的身心狀況漸漸平穩,玉珍才從小翠口中知道,是因為去身心科接受藥物和心理治療,狀況才慢慢變好。

玉珍聽到女兒分享自己過去的瓶頸和低潮,很多是她完全沒想過的事。但心理師卻能在那些時刻幫助到女兒,這讓玉珍對諮商很好奇,她想知道心理師也能夠幫助到她嗎?

對孩子已經成年的覺察:接受「過錯」與「錯過」,才是真正為孩子好

當玉珍來與我晤談,玉珍說這打破了很多她的想像。

玉珍以為心理師會像老師一樣,教她答案與做法,但心理師只是幫她把說不出的感覺說出來,把想不通的事情想清楚。肯定她的感受,尊重她的想法。

玉珍常常覺得自己只是去聊了一個舒服的天。結束時,心底莫名的輕鬆。

如果說玉珍真的在我們的晤談裡學到什麼,大概是用成年人的方式對待女兒吧!

一開始晤談時,玉珍想知道自己的教養到底錯在哪裡,所以她看了很多的教養書。

她還把書帶來與我討論,沒想到,我對玉珍說:「你的女兒已經長大了。你看一些跟成年子女相處的書吧!」

玉珍很認真去書店找,玉珍對我說:「沒想到還真的有。」

看了一些書之後,玉珍發現自己並不孤單。有成年孩子的父母都會遭遇類似的處境。

每一個孩子長大後,都會有他們自己的人生難題。有時候,他們會把問題怪給父母和環境。也許,父母真的有過錯。畢竟父母也是人,無法做到十全十美。

但若父母以為自己可以藉由彌補孩子,修正自己的「過錯」,讓孩子的人生難題消失,那就大錯特錯了!

輕易出手給成年子女幫助,是剝奪子女學習與承擔的機會,也是否定孩子的能力。

也許,你現在才體會教養的真諦,想要彌補自己過去沒能給孩子的各種有形、無形之物,但此時的補償,稍有不慎就成毒藥。

理想的做法是:接受過去「錯過」的,就是錯過了。當下,好好當個成年子女的父母,給予恰當的支持與尊重,才是兩個成人健康的相處之道。

以自我尊重的方式進行對話:接受過去的不完美,不再被內疚綁架

有身為成年子女父母的領悟之後,玉珍面對小翠的求助,不再像以前那樣百依百順或小心翼翼了。

一則是因為玉珍不再固執地認為女兒遭遇的困難,都是自己造成的,不再因為內疚與補償心態,為女兒過度付出。

二則是玉珍開始用成人的方式與女兒相處。她已經懂得以互相尊重的態度,和女兒商量事情。

某次,當小翠又臨時請玉珍幫忙顧孫子時,因為玉珍已經安排無法更動的行程。

小翠情急之下,對她抱怨:「從小到大,你都是這樣。每次,我需要幫助的時候,妳都幫不上忙!」

這些話,自然又勾起玉珍的自責和內疚。

但玉珍沒有把女兒的氣話照單全收,也沒有在女兒心急如焚的時候,企圖讓女兒理解自己的感受,而是繼續聚焦在眼前的任務:「找人幫忙顧孫子」。

後來,順利找到了三全其美的解決方法。

又隔了幾天,玉珍才跟小翠提及自己聽到她抱怨時的感受。此時,小翠已經平靜下來,而且有過自我反思,立刻就對玉珍道歉了。

小翠表示自己尊重,也支持母親的個人生活。兩個人交換彼此的感受與想法,逐漸磨合出更好的互動方式。

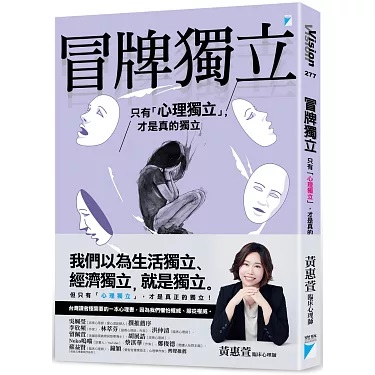

作者簡介_黃惠萱 臨床心理師

目前於「黃偉俐診所」以及「抱抱心身醫學診所」擔任臨床心理師(心理字第000761號),並於《商業周刊》良醫健康網,以及《能力雜誌》的職場心理相談室,擔任專欄作家。

畢業於中正大學心理系,輔仁大學臨床心理學系研究所。擅長心理健康促進(原生家庭關係梳理、界限練習、心理獨立);增進情緒健康(憂鬱、焦慮、憤怒情緒探索與調節);梳理親密關係(分手、親密障礙、離婚),以及母親角色適應(備孕期焦慮、產前產後憂鬱、新手媽媽情緒調適、親子教養自我覺察療癒)。

曾任職台安醫院身心科臨床心理師、衛生局憂鬱認知團體治療帶領者、衛生局內觀認知團體治療帶領者、衛生局愛情自我成長團體帶領者、衛生局親密關係自我成長團體帶領者、新北市國小駐點心理師、新北市國小專輔教師督導等。

本文摘自寶瓶文化《冒牌獨立:只有「心理獨立」,才是真的獨立》