意外落榜、被迫分手、股市崩盤、親人離世⋯⋯,當面臨壓力、焦慮、傷心等極端情緒事件,有人會明顯感受到心臟疼痛。

「心痛的感覺」,未必只是心理作用。臨床上將情緒起伏引發的心臟疼痛現象,稱為心碎症候群(Broken heart syndrome),也有人稱為章魚壺心肌症或壓力性心肌症。

台北榮民總醫院內科部心臟科主治醫師黃偉銘解釋,當交感神經受到強烈刺激時,有些人的左心室會呈現日本章魚壺(Takotsubo)的形狀,也就是左心室的底部活動力變強,心尖活動力變弱,導致左心室出現短暫收縮功能障礙。

人真的會「心碎」,這種經常由生理或情緒壓力引起之短暫性心肌病變,醫學稱為「心碎症候群」,而它的症狀與會致命的心肌梗塞極為相似。

停經、憂鬱症者風險較高

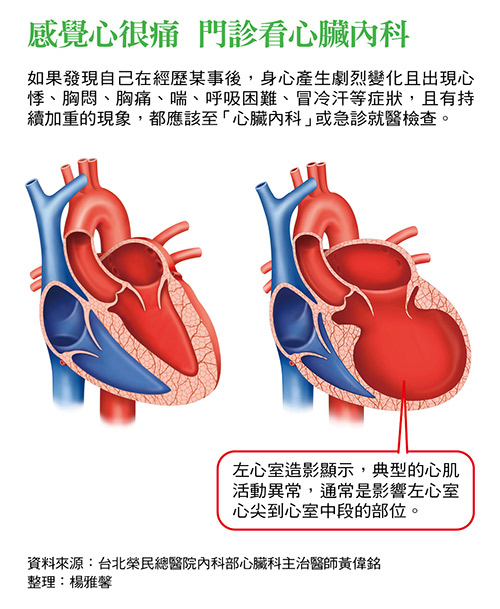

人類的心臟就像個幫浦,規律地將血液推往全身各處,一旦幫浦出狀況,擠壓血液就變得沒效率,身體就會出現心悸、胸悶、胸痛、喘、呼吸困難、冒冷汗等症狀。

這些症狀與心肌梗塞極度相似,心碎症候群患者在接受檢查時,也會出現血清中心肌酵素上升、心電圖ST波段上升、心臟超音波心肌收縮異常等。由於心肌梗塞致命風險高,且心碎症候群有時也可能與心肌梗塞合併發作,況且約有一半的心肌梗塞病人,是一直到發作時才知道自己有心臟病。因此,即使患者表明沒有心臟病史,但由於症狀與心肌梗塞類似,且心肌梗塞有致命危險,必須在九十分鐘內做心導管手術治療,所以得安排緊急心導管檢查,先確認冠狀動脈有無阻塞,排除心肌梗塞之後,進一步觀察心室形狀,才能安排下一步治療。

「大多數心碎症候群病人在心導管檢查過程中,會看到正常的冠狀動脈,或者只有輕微的動脈粥狀硬化。」黃偉銘說,心碎症候群的診斷標準,是冠狀動脈血管攝影上沒有顯著病變,並且排除嗜鉻細胞瘤和心肌炎。

根據流行病學研究顯示,停經後的女性出現心碎症候群的比率最高;另外也有學者指出,有神經科或身心科相關病史如焦慮、憂鬱症,或是曾經遭受頭部創傷者,有比較高的風險。

支持性療法為主 須追蹤

黃偉銘指出,單純的心碎症候群通常以支持性療法為主,如給予乙型交感神經受體阻斷劑等藥物,讓心臟慢慢恢復功能。若症狀輕微,不一定會給予藥物,原則上也不會開立抗憂鬱或抗焦慮的藥物,但原本就在服用相關藥物的病人,不需停藥;至於少數可能合併中風、心律不整、心臟衰竭的病人,需要積極介入治療,如給予凝血劑等。

一般來說,心碎症候群病患做完心導管檢查後,仍須住院觀察,左心室功能大約數日內就會開始恢復,這時候可以考慮出院但須持續追蹤,絕大多數病人會在三到四周內完全康復。

黃偉銘提醒,愈來愈多證據顯示,心碎症候群患者很可能原本心臟就存在問題,康復後將來或許會出現心臟衰竭或其他心臟疾病的風險,因此必須定期檢查追蹤心臟狀況。

舉例來說,有三高疾患要留意動脈硬化、腦心血管疾病發生,須定期安排頸動脈超音波、腦血管影像檢查、電腦斷層心臟冠狀動脈血管攝影等;甲狀腺功能異常者則須定期檢測甲狀腺功能,並配合醫師治療,具體檢查頻率,應該要與主治醫師充分討論。

憂鬱症等身心疾患者,除了維持既有的藥物治療外,還要配合生活作息改變等等。

黃偉銘指出,心碎症候群很難預防,唯有當壓力事件發生時,才能知道自己是否為心碎症候群的候選人!儘管如此,遠離增加心血管疾病風險的因子,如控制三高、懂得釋放壓力、留意溫差等務實作法,仍有助於降低心血管疾病發生。