2026年02月01日

郭美懿整理

漢他病毒25年來首奪命!大安區7旬男發病8天不治…醫揭初期像「流感」:短短數小時恐休克、肺水腫

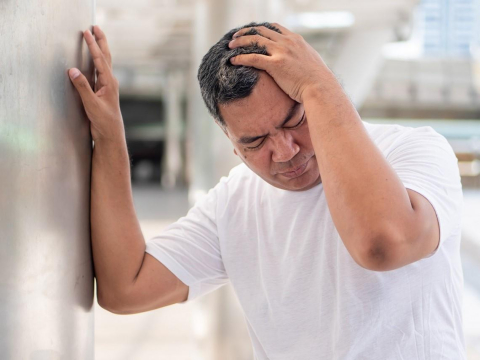

台灣出現25年來首例漢他病毒致死個案!據最新的疫情通報,國內出現今年首例漢他病毒症候群確診病例,個案是居住在台北市大安區的一名70多歲男性,從發病到不治僅短短8天。醫師提醒,「漢他病毒」初期幾乎就像流感翻版,一開始只有發燒、頭痛、虛弱,但短短數小時內就可能引發肺水腫與休克。

閱讀更多

2026年01月30日

中時新聞網 吳慧芬

吃完飯立刻爬樓梯,1分鐘有效降血糖!醫曝「每分鐘●●步」就夠:不用走到氣喘吁吁、效益超乎想像

編按:尾牙聚餐多、年節將近,不少人最擔心的就是「吃完血糖會不會飆太高」。其實,穩定血糖不一定要激烈運動。最新研究指出,只要抓對時間,在餐後立刻動一動,甚至只爬樓梯短短1至3分鐘,就可能有效幫助血糖與胰島素下降。與其等血糖衝高才補救,不如把握餐後黃金時機,讓簡單的小動作,成為日常最輕鬆的健康投資。

閱讀更多

_20260102155932.jpg_480x360.jpg)

2026年01月29日

李芷誼整理

一次失足走向失能危機!走路慢、常頭暈、反應遲鈍…醫揪出跌倒5警訊:身體各系統同時失衡

長輩跌倒常被家屬解讀為「走路不小心」「踩空一下」,但翔展診所傅裕翔院長指出,跌倒從來不是單一意外,而是身體各系統同時失衡所累積出的結果。從營養不足、肌力流失、慢性病控制不佳,到藥物副作用,每一項都是關鍵因素。

閱讀更多

2026年01月29日

照護線上

急性心梗、心肌炎、心臟衰竭...何時才是葉克膜介入時機?「它不是治療,是爭取時間」

急性心臟衰竭常見的原因有幾個,最常見的是急性心肌梗塞之後造成的心因性休克。另外一個常見的是慢性心臟衰竭病人病程突然的惡化。另外一個比較少見,但是也是非常嚴重的,是急性猛爆性心肌炎。 葉克膜是一種體外的膜氧合,可以把血液抽出體外,然後氧合交換氧氣過之後,再重新輸送回你的體內。在急性時支持病人的心臟或肺臟功能,讓病人在急性心臟衰竭時度過這一段時間……

閱讀更多

_20260123144724.jpg_480x360.jpg)

2026年01月28日

郭美懿、李芷誼整理

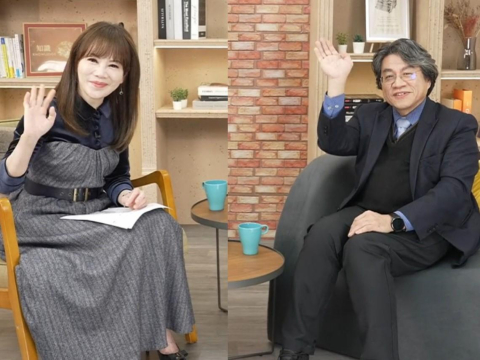

「糖尿病前期」沒關係?醫揭恐怖數據:每年5至10%惡化!疲倦、搔癢、視力變差…5症狀揪出高血糖病兆

你以為糖尿病只是「吃太甜」或「老了才會得」?事實上,它早已悄悄變成臺灣最普遍、也最容易被忽略的慢性健康危機。 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》,最新一集邀請到國防部軍醫局副局長、三軍總醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師洪乙仁,深入解析臺灣糖尿病盛行現況與年輕化趨勢,並針對糖尿病的診斷標準、類型差異、常見併發症與日常控糖關鍵逐一說明。 洪乙仁強調,糖尿病並非「血糖高」這麼簡單,而是一場長期的代謝失衡與血管傷害,若忽視控制,將可能引爆一連串不可逆的器官病變,甚至大幅縮短壽命、降低生活品質。

閱讀更多

2026年01月25日

郭美懿整理

流感K分支來襲,疫苗防護力剩1成?疾管署:仍能防重症!穩定免疫力,打疫苗前後吃什麼?

近期流感疫情持續升溫,疾管署監測顯示,全國類流感門急診單週就診已突破10萬人次,春節前恐迎高峰。除了A型H3N2變異株「K分支」為主流外,基層診所也觀察到B型流感比例快速上升,患者常出現高燒與嚴重肌肉痠痛。 醫師提醒,K分支具免疫逃脫特性,疫苗對感染保護力可能下降,但仍能有效防重症;營養師則建議,可透過均衡飲食與補充關鍵營養素,提升免疫力,降低感染與重症風險。

閱讀更多

2026年01月22日

郭美懿

基隆大火釀2死!小隊長「脫面罩」救人殉職,曾示警「衣服堆像山會崩」…醫嘆:長期囤物不是念舊

編按:基隆一處社區民宅21日深夜發生大火,因屋內長期堆放大量雜物,導致火勢猛烈、悶燒難滅,釀成2死4傷悲劇。41歲仁愛分隊小隊長詹能傑三度冒險進入火場,為搶救受困的余姓屋主女兒,奮不顧身將自己的面罩讓出,最終不幸殉職。 消防人員指出,起火樓層因住戶長期堆放回收物與衣物,幾乎已成「雜物山」,火勢悶燒時不斷崩落、煙霧濃烈,使能見度極低、行動受限。詹能傑在第二次搜救出來後還貼心提醒同仁,門後有很多雜物,床很高、但沒人,到處都堆滿衣服,不小心碰到就會「山崩」下來,要提防小心受困。 他第三次入內時,成功找到受困女子,但因雜物夾困拉不出且呼吸困難,詹能傑毅然將氧氣面罩給交給余女,獨自暴露在濃煙中,最終倒地失去聯繫,兩人送醫均不治。 據了解,事發當時余姓屋主外出工作,余妻先行逃出,22歲女兒則受困火場。屋主表示,太太有撿回收的習慣,並把回收物堆置在家中長達多年。里長則透露,起火2樓資源回收雜物悶燒,造成整棟大樓竄出濃煙,社區警報器大響,火警系統有發揮功能,但因雜物堆積及空間狹小,搶救困難。 其實這已不是第一次因屋內堆積雜物起火導致悲劇。台中市2022年發生的興中街集合式住宅大火,因屋主在1樓、樓梯間堆放雜物,導致住戶逃生不及,造成6死6傷慘劇。屋主最終被依公共危險、過失傷害、過失殺人等罪,合併判處7年徒刑。 許多人常捨不得丟掉東西,或將雜物堆滿屋,這看似「念舊」、「惜物」的行為,其實極有可能是生病了!門諾醫院身心科醫師鍾德表示,儲物、囤積的行為,若已影響自己或他人的生活,就應就醫治療。 (原文刊載於2022/3/8,更新時間為2026/1/22)

閱讀更多

2026年01月22日

郭美懿整理

尾牙KTV續攤唱到OHCA,撿回命卻恐成植物人…妻曝早有3症狀「他說休息就好」:心肌梗塞在敲門

時值尾牙旺季,聚餐續攤、喝酒熬夜頻繁,卻也悄悄推高心血管風險。有位ICU護理師分享案例,表示日前一名男子在尾牙後到KTV續攤,唱到一半突然失去呼吸、心跳OHCA,緊急送一後雖搶回一命,卻可能變成植物人。患者妻子透露,先生早在一週前就出現胸悶、喘、冒汗等病兆,卻以為「休息一下就好」。護理師提醒,其實這就是心肌梗塞來敲門的前兆,特別是三高及不健康生活習慣者,千萬不要「不信邪」。

閱讀更多

2026年01月21日

郭美懿整理

她三餐吃超商,腸道竟罷工「一週沒便意」!營養師精選「腸道順暢菜單」:關東煮、御飯糰都入列

現代人生活節奏緊湊,腸道健康往往成了被忽略的一環。衛生福利部臺北醫院營養科營養師朱姵穎分享,一名40歲職場婦女長期奔波在工作與家務中,「蠟燭兩頭燒」導致作息紊亂、生理時鐘失調。為了節省時間,她三餐多以麵包或超商便當草草解決,忙起來甚至忘記上廁所,最久竟長達一週沒有任何便意。 朱姵穎指出,便秘是現代文明病,高壓、久坐、外食比例高的上班族,最容易成為高風險族群。她提醒,排便時若過度用力,會使血壓瞬間升高,對心血管系統造成負擔,長期忽視甚至可能誘發腦中風或其他心血管疾病,是現代生活型態下不可輕忽的健康警訊。

閱讀更多

2026年01月20日

郭美懿整理

冬天多久洗一次澡最好?醫曝多數人只需●天洗一次:4關鍵防乾癢脫屑、十分鐘內洗完才合格

許多人習慣天天洗澡,但一到冬天都會發現:怎麼洗完澡沒多久就全身癢,甚至乾到脫屑、抓不停?胸腔暨重症專科醫師黃軒醫師指出,乾冷冬季只要不流汗,大多數人其實不需要每天洗澡,每2至3天洗一次即可。而冬季癢與「洗澡頻率、水溫與清潔方式」高度相關,關鍵不在於有沒有洗,而是「怎麼洗、洗多久、洗幾次」。

閱讀更多

2026年01月19日

菊池真由子

《黑白大廚》紅蘿蔔地獄大翻身!「紅蘿蔔汁特製配方」改善40歲後「加齡臭」:白天食用更好

編按:近期在 Netflix 掀起話題的韓國料理實境節目《黑白大廚:料理階級大戰》,其中緊張刺激的「無限地獄料理賽」意外讓紅蘿蔔成為焦點食材,也帶動一波紅蘿蔔料理風潮。看似平凡的紅蘿蔔,其實不只是廚房配角,更藏著對健康大有助益的關鍵營養。 隨著年齡邁入四十歲,不少人開始困擾於難以啟齒的「加齡臭」。其實,透過日常飲食的調整,就能有效改善這個問題,特別是以紅蘿蔔汁的形式補充,能為身體由內而外帶來清新改變…… (原文發布於2019/11/15,更新於2026/1/16)

閱讀更多

_20260116095519.jpg_480x360.jpg)

2026年01月16日

李芷誼

沒口渴、沒頻尿!40歲工程師健檢「血糖已失控」…醫揭「尾牙季」最危險:5招穩住血糖

最近進入尾牙與聚餐旺季,不少上班族因應活動增加,飲食變得重口味、甜食酒精攝取上升,作息也常被打亂。醫師提醒,這段時間是血糖最容易失控的高風險期,由於血糖波動不易察覺,一旦發現往往可能已是糖尿病前期。建議可使用連續血糖監測(CGM),24小時即時記錄血糖變化,協助找出餐後高血糖、夜間低血糖,以及飲食與運動對血糖的影響。

閱讀更多

2026年01月16日

照護線上

私密處搔癢怎麼辦?分泌物、異味…從內褲材質到洗劑選擇,益生菌怎麼挑:6大私密保養方式一次看

私密處的健康對於女性至關重要,不當的護理可能導致搔癢、異味、分泌物異常甚至感染,進而影響生活品質。了解正確的私密處護理方式,才能有效維護私密處健康,告別尷尬困擾。 《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「私密處保養」話題的網路聲量表現,帶您了解網友熱議的6大私密處保養方式。

閱讀更多

2026年01月15日

郭美懿整理

每年1500萬人吃止痛藥!健保前5大用藥占兩席…NG吃法恐釀肝衰竭、腎損傷「吃幾天就出事」

在快節奏的現代生活中,許多人為了不影響工作或日常安排,身體出現不適時,常自行服用止痛藥以緩解疼痛。然而,止痛藥並非完全安全,若使用不當,不僅可能無法真正緩解疼痛,還會對健康造成潛在傷害。

閱讀更多

_20260114172532_jpg_1140x855.jpg)

2026年01月15日

蔡佳伶整理

周杰倫僵直性脊椎炎「比經痛還痛」,卻年年站上舞台、還能澳網揮拍?醫:藥物+運動是最強防線

2026年澳洲網球公開賽「一分大滿貫」於週三(1/14)落幕,樂壇天王周杰倫受邀跨界出賽,雖然最終無緣晉級挑戰前球王梅迪維夫(Daniil Medvedev),但他賽前承諾捐出百萬澳幣獎金的義舉,再度引發社會關注。 雖然最後他在首輪就止步,沒能和俄羅斯前球王梅迪維夫交手,但比賽結束後,另一個問題反而在網路上被熱烈討論: 周杰倫不是僵直性脊椎炎患者嗎?怎麼還能唱跳演唱會、甚至上場打網球?

閱讀更多

2026年01月14日

李芷誼、郭美懿整理

1動作釀9成膀胱炎!權威醫陳宏一解碼「男女最常見泌尿問題」:這些壞習慣恐害膀胱功能「永久報廢」

泌尿疾病普遍、難以啟齒、卻深刻影響生活品質。無論男性、女性或高齡族群,都可能因排尿問題而飽受困擾。 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目 《百大醫言堂》,最新一集邀請到泌尿外科權威、前三軍總醫院院長陳宏一解析常見泌尿疾病,從男性的攝護腺肥大,到女性常見的膀胱炎,以及兩性共有的血尿、結石與癌症警訊,以淺白方式提醒民眾「泌尿健康不能拖」。 陳宏一比喻:「腎臟24小時都在製造尿液,如果排不出去,就像水回流到水庫和處理廠一樣,一定會出問題。」泌尿問題看似小事,一旦拖延,後果卻可能非常嚴重。

閱讀更多

2026年01月14日

蔡佳伶整理

接種「帶狀皰疹疫苗」有補助!防「皮蛇」神經痛、還能降失智風險20%…全台13縣市資格條件一次看

根據統計,台灣每年約有1萬2千人因帶狀皰疹(俗稱「皮蛇」)就醫,年齡越大發病風險越高。疾管署指出,台灣每3人中就有1人一生可能罹患一次。 帶狀皰疹源自水痘病毒潛伏在神經節中,當免疫力下降、壓力過大或有慢性病時容易復發,引起紅疹、水泡與神經痛,發作時如火燒、電擊,且傷口會有灼燒感,甚至連碰到衣服或被風吹到都會痛,痊癒後還會留下長期的抽痛、麻痺、刺癢。 醫師建議,50歲以上或高風險族群可考慮自費接種疫苗預防。目前有兩種疫苗可選:減毒活性疫苗(伏帶疹)與重組型疫苗(欣剋疹),效果與適用族群不同。而全台共13縣市提供公費補助,資格條件、準備文件、補助金額一次看懂。 (原文刊載於2025/9/3,更新時間為2026/1/14)

閱讀更多

2026年01月13日

照護線上

戴了口罩還中標?病毒沒空窗期!慢性病、高齡族當心「流感、新冠、肺鏈」…醫:接種疫苗防重症

左流感、右新冠、加肺炎鏈球菌……你注意到了嗎? 「現在台灣其實正處在一個『呼吸道感染幾乎沒有空窗期』的狀態。」李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大醫院小兒感染科黃立民教授指出。 自新冠肺炎疫情解封後,呼吸道感染幾乎全年都有不同病原輪流流行,包括流感病毒、呼吸道融合病毒(RSV)等。 這樣的流行型態,使民眾長時間反覆暴露於呼吸道病毒之中,而病毒感染本身往往只是「第一步」……

閱讀更多

2026年01月13日

國泰綜合醫院消化內科主治醫師 陳柏諺

便秘、腹瀉、吞不下…原來都有原因?熟齡族必看「食道、胃、腸」退化警訊+日常預防全攻略

隨著年齡增長,人體各系統功能逐漸退化,腸胃道也不例外。許多熟齡族會出現消化不良、吞嚥困難、便秘或腹瀉等問題,這些看似輕微的不適,往往影響生活品質,甚至隱藏嚴重疾病的警訊。 而腸胃健康與日常飲食、生活習慣及慢性病控制息息相關,只要及早辨識症狀並採取預防措施,便能有效降低併發症風險,維持良好生活品質。 我們可以從「食道」、「胃」及「腸」三個層面,來看熟齡族常見的腸胃問題與預防、衛教重點,協助民眾全面守護腸胃健康。

閱讀更多

2026年01月13日

整合傳播企劃製作

「生活醫學」告訴你真正生病的不是身體,而是生活 專家揭真相:健檢正常,為何仍疲憊睡不著、吃不下也瘦不了?

在台灣,醫療早已不是「生病時才去醫院」的課題。從超高齡化社會的快速逼近,到高壓企業文化,「健康」逐漸成為一種被忽略、卻比財務更高成本的「隱形負債」。 近幾年,「生活醫學(Lifestyle Medicine)」在台灣引起廣泛討論,不僅成為醫界新焦點,也讓越來越多人開始反思:我們所謂的健康,真的健康嗎?

閱讀更多

2026年01月09日

照護線上

工作用電腦、假日跑馬拉松!52歲白內障怎麼選?醫推「散光+長延焦點」:視力切換易如反掌

「醫師說,我的白內障已經影響到視力了,該做手術了……但好擔心手術失敗?隔壁老王做完手術還是看不清楚耶,我會不會也有同樣的問題?」 別擔心!白內障手術的成功,關鍵在這三點:合適的人工水晶體、精準的度數測量、安全的手術方式。 只要掌握這三點,就能擁有滿意的手術成果!

閱讀更多

2026年01月07日

李芷誼、郭美懿整理

臺灣人年吞9億顆止痛藥卻越吃越痛?400萬人受慢性疼痛之苦…疼痛權威簡志誠:有些「痛」不該忽略

據健保署112年統計,全台一年使用的止痛藥數量超過9億顆。若將每顆止痛藥的長度以1公分計算,堆疊起來相當於1萬7千多座台北101大樓! 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目 《百大醫言堂》,最新一集邀請到疼痛醫學領域權威、國泰綜合醫院院長簡志誠,一起來談國人的慢性疼痛問題。 簡志誠指出,每年約有9百萬國人需要止痛藥協助,顯示疼痛對民眾生活造成極大負擔。他指出,止痛藥本身並非洪水猛獸,真正的風險,往往來自錯誤的理解、重複用藥,以及忽視疼痛背後真正的原因。

閱讀更多

2026年01月06日

照護線上

流感最怕的不是咳,而是「痰卡住」!濃痰恐釀肺炎、敗血症...醫揭:治療重點不是止咳,而是排痰

流感最可怕的不是咳幾聲,而是痰卡住所導致的併發症。當痰變黏、變多又咳不出來時,患者便可能感到呼吸不順、胸口悶。 當呼吸道的分泌物增加,痰液在肺部堆積,就可能引發肺炎、續發性細菌感染,嚴重時可能導致敗血症,甚至死亡……

閱讀更多

2026年01月06日

黃軒 / 胸腔暨重症專科醫師

起身速度比血壓更精準!努力三次才站起來?這不是累,是全身退化前兆:每30分鐘站一下就能重開機

你們知道,你從沙發裡站起來的速度,比抽血、比血壓、比BMI更能精準預測你的大腦、心臟、肌肉、甚至死亡風險嗎?這不是嚇你,而20年來各大國際期刊反覆驗證的事實。 坐著→站起來,是人體其中一個最複雜的日常動作。你以為:只是腿用力? 站起來這件小事,是人體整套神經肌肉系統運作的「壓力測試」。當你開始「起不來、起不快、起不穩」時,往往不是肌肉累,而是全身退化正在悄悄提早報到……

閱讀更多

2026年01月06日

照護線上

別把「喘與水腫」當成老化!主動脈瓣逆流警訊不可輕忽…心外科醫師圖解:人工瓣膜怎麼選?

「有一天,患者因為急性劇烈胸痛被送到急診室,檢查發現是A型主動脈剝離,且合併嚴重的主動脈瓣逆流。」 A型主動脈剝離的進展快速,且死亡率很高。主動脈瓣逆流的症狀與心臟衰竭類似,常見表現包括心悸、胸悶、頭暈、疲累、活動易喘、下肢水腫等……

閱讀更多

_20260102164501.jpg_480x360.jpg)

2026年01月02日

劉博仁/台灣基因營養功能醫學會理事長

全身卡卡原來是筋膜在求救!醫曝飲食是「亂剪的剪刀」:瘋狂分解你的膠原蛋白

你是不是也有這種感覺:明明肌肉放鬆了,也去按摩了,但身體深處還是覺得「卡卡的」? 轉動脖子、彎腰時,總有一種說不出的「拉扯感」,甚至覺得全身不對勁,卻又找不出具體痛點? 其實,問題往往不在肌肉,而在被我們忽略的「筋膜(Fascia)」。

閱讀更多

2026年01月02日

郭美懿整理

低溫猝死不是突然來!跨年到元旦全台60人OHCA…醫示警5前兆:這2時段最危險

入冬最強大陸冷氣團南下,全台氣溫驟降,多地清晨低於10度。消防署統計,跨年與元旦兩天全台共發生60件非創傷性OHCA。低溫易誘發心肌梗塞與中風,清晨與夜晚為高風險時段,尤其高齡長者與三高族群更須警覺。醫師也提醒,猝死發生前往往有前兆,一旦出現喘、悶、胸痛、心悸等症狀,最好儘速就醫。

閱讀更多

2025年12月31日

NOW健康

乾癬不只是皮膚病!3成患者併發關節炎,拖越久壞越快…指甲凹、腳跟痛是徵兆:早期介入是關鍵

乾癬常被民眾誤認為是皮膚的傳染病,事實上,它是一種全身性的慢性發炎疾病。 根據臨床統計,乾癬患者不僅面臨皮膚紅腫、脫屑的困擾,約有3分之1的病友可能發展出「乾癬性關節炎」,若未及時控制,將導致不可逆的關節變形,嚴重影響生活品質與工作能力……

閱讀更多

2025年12月31日

平島徹朗、秋山祖久

維他命D吃再多都沒用?腸道「漏洞」才是免疫黑洞!醫:這14種食物比曬太陽139分鐘更有效

維生素D是近年來全球討論度最高的維生素之一,在歐美市場更掀起熱潮,相關保健補充品成了炙手可熱的明星商品,銷售表現持續看漲。 不過,日本似乎還未跟上這一波熱潮。厚生勞動省修訂的2020年版《日本人飲食攝取基準》,已經大幅提高維生素D的建議攝取量,從每天5.5微克(相當於220國際單位),上修到8.5微克(相當於340國際單位),上限量則提高至100微克(相當於4000國際單位),但是多數人並未注意到這一修訂。事實上,根據東京慈惠會醫科大學2019年4月~2020年3月的調查,98%的東京都民都有維生素D不足及缺乏問題,這一調查結果令人十分意外。

閱讀更多

2025年12月31日

郭美懿、李芷誼整理

台灣洗腎率居全球之冠!近9千人排隊等移植…器官移植權威李明哲:3守則不讓腎臟過勞死

台灣的慢性腎臟病(CKD)長年位居世界前段班,不只盛行率高,洗腎率更是常年蟬聯全球第一。腎臟病早期幾乎沒有不適,等到症狀出現時,往往腎功能已大幅受損。 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》,最新一集即邀請雙和醫院李明哲院長,來探討慢性腎臟病防治。 李明哲推動器官移植30年,至今帶領團隊助近400位病患「重啟人生」,其中腎臟移植就達300例。他直言,無論是腹膜或血液透析,腎臟移植仍是長期生活品質最佳的治療選擇。 但據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計,現行登錄在案、排隊等候腎臟移植的人數近9000人,最長要等上36年才能接獲通知。因此要避免淪落洗腎、甚至換腎,最好的方式是日常保養、控制三高、自我覺察,別讓你的腎臟「過勞死」。

閱讀更多

.jpg)

2025年12月30日

蔡佳伶整理

60歲王月一跌換來開顱急救!昏迷5天醒來喊「若有事,國修務必來接我」…防跌5關鍵+3救援必學

60歲女星王月日前在家跌倒撞傷頭部,緊急開顱手術並昏迷多日,所幸撿回一命。 她的親身經歷也再度提醒,居家跌倒對中高齡族群而言,往往不是小意外,而是可能危及生命的重大風險,也凸顯平時如何做好居家防跌,以及意外發生時該如何正確應對的重要性。 以下整理出居家安全防跌的5大關鍵及跌倒後的3步驟救援方法,讓你和家人都能更安心!

閱讀更多

2025年12月29日

郭美懿整理

打「瘦瘦針」嘔吐、煩躁、睡不好…中年媽媽反胖2公斤!醫示警「壓力肥」:只靠飲控、用藥救不了

中年後體重失控,許多人會想借重「瘦瘦針」有效瘦身,卻發現用藥後仍無法解決「壓力肥」狀況,反而更焦慮。醫師提醒,任何減重方式都不該只看體重數字,特別是臨床發現,部分瘦瘦針使用者可能出現焦慮、易怒、厭世等低落情緒;呼籲施打期間應注意情緒變化,配合生活作息、營養、社交支持、心理輔導等,減重才能真正成功,並且不易復胖。

閱讀更多

2025年12月28日

郭美懿整理

阿嬤燒香30年竟害「全家三代鉛中毒」!看不見的「鉛粉塵」躲進骨頭:嬤貧血、孫過動,更增失智風險

許多人以為重金屬中毒只會發生在工廠或高污染環境,但卻有案例顯示,危機可能就藏在最熟悉的生活場景中。亞大醫院腹膜透析室主任、腎臟科醫師林軒任,近日分享一起因長期燒香導致「全家鉛中毒」的真實案例,提醒民眾鉛毒的隱蔽性與長期危害性,並非想像中遙不可及。

閱讀更多

2025年12月26日

照護線上

78歲嬤腳趾甲變形、走路越走越痛!醫示警動脈阻塞恐截肢…微創通血路,7天後重返花園種菜

下肢動脈阻塞的常見症狀是間歇性跛行。就是你不走路的時候基本上不會有感覺,但是你走路隨著時間拉長,走路越走得越久,症狀就會越來越明顯,包括了小腿肚麻、痠痛、無力等等,都讓病患無法再繼續往前走……

閱讀更多

2025年12月26日

基因醫師張家銘

上下樓梯膝蓋發軟?別再怪年紀!醫揭退化兇手是「肌少症」:每天5分鐘快走+靠牆蹲,腿力真的會回來

很多人到了一定年紀,開始會出現這樣的情況:「最近上下樓梯越來越吃力,蹲下去膝蓋就痠痛、卡卡的,站起來還要撐一下...」但說實在的,這種情況不見得只是「年紀到了」,很可能是肌肉悄悄開始流失。 這不只是X光上的變化,而是我們在生活中其實可以早早感覺到的。「椅子坐久要撐著才能站起來」、「從樓梯上走下來膝蓋軟軟的」、「明明沒變胖,怎麼腿看起來越來越細」,這些都是肌少症的前哨燈……

閱讀更多

2025年12月24日

郭美懿整理

不是老化!70歲爺頭暈、常跌倒、視力變差…醫揭缺「1營養素」恐釀8症狀:吃素者最常中

許多人年長後注重養生,認為吃素可以預防心血管疾病,卻忽略部分營養素只能從動物性來源攝取。一名70歲爺爺近3個月來出現頭暈、走路重心不穩、視力下降等症狀,輾轉求助多科門診仍找不到原因,直到檢查發現他長年茹素、食慾不佳,確診為維生素B缺乏引發的營養性神經病變。 醫師提醒,素食雖有健康優點,但若營養不均,特別是維生素B12、B1不足,恐導致頭暈、麻木、情緒與認知異常,甚至被誤認為老化或失智。高齡者、全素食者與飲食單一族群,更需留意補充關鍵營養素。

閱讀更多

2025年12月22日

郭美懿

40多歲男吃薑母鴨「腦溢血」不治!營養師曝冬令進補「燒過仍殘留7成酒精」:3族群要少吃

冬至過後天氣轉涼,民眾習慣以麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等料理暖身進補,但要注意低溫會使血管收縮,再加上高油、高鹽、刺激性補品,容易導致血壓飆升,誘發腦血管意外。 日前即有ICU護理師分享臨床案例,表示一名40多歲男子在食用薑母鴨後身體不適,送醫搶救後仍因腦出血不治。專家指出,這類食補不僅含酒精,油脂量也偏高,有心臟病、高血壓、高血脂病史的人都應該避免攝取,以免對心腦血管造成負擔。

閱讀更多

2025年12月22日

平島徹朗、秋山祖久

50歲後,肌肉激素是萬能荷爾蒙!深蹲、快走…「充分咀嚼」也能分泌:健腸道、防骨鬆又護心血管

一說到運動,不少長者的反應是:「我年紀大,動不了了,運動和我一點關係也沒有!」此言差矣,無論活到多大歲數,只要動一動,就會有效果。 最近幾年,科學家逐漸了解到輕度深蹲、快步走,甚至是飲食中的咀嚼動作,都能夠為肌肉、大腦、骨骼、血管、腸道帶來各種正面效益。

閱讀更多

_20251220121325.jpg_480x360.jpg)

2025年12月20日

郭美懿整理

北捷隨機攻擊釀4死11傷!「像被迫重看槍戰電影」創傷不只留在現場…心理師教4方法穩定內心

台北車站與中山站商圈週五(12/19)發生隨機攻擊事件,造成4死11傷,目前還有2人在加護病房急救中。這起突如其來的暴力事件,發生在通勤人潮最密集的時段,不少民眾親眼目睹或近距離經歷過程,捷運站內一度陷入混亂。 儘管嫌犯已身亡,政府也立即啟動緊急應變機制,加強警力與安全維護,但事件帶來的衝擊,顯然不只停留在現場。 衛福部提醒,突發且具暴力性的公共安全事件,往往會引發民眾緊張、不安、恐慌,甚至反覆回想事件畫面、出現失眠或心悸等壓力反應,這些都屬於常見的心理反應,不必過度自責或壓抑。呼籲民眾可掌握「安、靜、能、繫、望」五字訣,循序照顧自己的心理健康。

閱讀更多

2025年12月19日

李芷誼

越式洗頭後耳朵癢爆,竟是「掏耳」惹禍!醫揭恐怖真相:耳道長滿黴菌…忽略1風險在家也中鏢

近年來,「越式洗頭」在台灣越來越受歡迎,不僅提供洗髮服務,還結合按摩、掏耳、頭療等附加項目,吸引不少民眾前來體驗。然而,耳鼻喉科醫師提醒,部分附加服務如「掏耳」若衛生管理不當,可能造成傳染導致耳道長霉菌,或因挖耳朵太用力導致急性中耳炎,嚴重可能留下耳鳴或重聽後遺症。

閱讀更多

2025年12月19日

高敏敏營養師

腎結石會遺傳!久坐、憋尿…別讓壞習慣複製家族病,避開4大地雷食物,天天吃1水果降風險

許多人直到痛到無法站直,才知道自己其實早就是高風險族群!尤其愛憋尿、久坐、只喝茶不喝水,這些生活習慣都會悄悄拉高腎臟負擔。 先了解腎結石怎麼形成,再看看自己是不是高危險群,最後再學會怎麼吃,才能真正把風險降到最低……

閱讀更多

_20251216154339.jpg_480x360.jpg)

2025年12月19日

黃軒 / 胸腔暨重症專科醫師

睡個暖覺,醒來卻進急診!電熱毯沒關被「煮熟」、糖友禁用「這物」…冬季三寶使用錯誤,比寒冬致命

「冬天,最暖的三樣東西,也最容易把你送進急診!」 電暖器、熱電毯、暖暖包 :它們的使命本來是讓你「不再抖」。但只要使用方式錯一點點,身體會給你一個「過熱、低溫灼傷、缺氧」的冬季的身體傷害。 醫療研究也早就發現:冬季火災、低溫燒燙傷、以及高齡者的夜間猝死,有不少都和「取暖方式」脫不了關係……

閱讀更多

2025年12月17日

NOW健康

亞急性甲狀腺炎不是重感冒!發燒畏寒、喉嚨爆痛「吞口水像被掐脖子」…醫揭5症狀快速分辨

35歲張小姐連續兩週喉嚨劇痛,吞口水時彷彿被人掐住脖子般難受,連轉頭都會引發劇烈疼痛。她原以為是重感冒引起,吃了感冒藥卻遲遲不見好轉,還伴隨著心跳加速、手抖、體重莫名下降的症狀。醫師觸診後發現她的甲狀腺明顯腫大且壓痛,抽血檢查後確診為「亞急性甲狀腺炎」。

閱讀更多

2025年12月17日

李芷誼、郭美懿整理

腦瘤≠絕症!良性瘤復發率僅5%…名醫周德陽:頭痛、性格改變、手腳無力是警訊,50後首次癲癇更要留意

腦瘤向來被視為高度危險疾病,但究竟有多難治?哪些症狀要提高警覺?最新的細胞治療是否真能改變存活率? 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》,最新一集邀請到中國醫藥大學附設醫院院長周德陽,以淺白方式完整解析腦瘤治療進展。

閱讀更多

2025年12月16日

李芷誼整理

早餐一顆飯糰就「斷訊」?42萬網友對「暈碳」超有感…醫曝冬季最嚴重,5招救回清醒力

「32歲不暈船,但暈碳。」Threads上近期一則看似玩笑的貼文,竟讓近42萬人按讚認證「中標」,留言區哀號不斷:「上班族早上只要吃一顆飯糰就報銷」、「與其灌酒,不如給他一口碳水,一吃就睡」。看似趣味的流行語背後,其實藏著真實的生理現象。 新竹初日診所院長魏士航醫師指出,「暈碳」在醫學名稱中稱為餐後嗜睡症(postprandial somnolence)。其本質是身體在應對血糖快速升高、又急速下降的波動時,副交感神經暫時佔上風,使人感到發懵、放空、想睡,甚至會形容自己「吃完就斷訊」。

閱讀更多

_20251202105220.jpg_480x360.jpg)

2025年12月15日

照護線上

心臟移植等候大作戰! 300人排隊僅80例捐贈?醫:先用「手掌馬達」搶回生活品質、替心臟續命

心臟衰竭是一種會逐步影響呼吸、活動與睡眠品質的嚴重疾病,從「走幾步就喘」到「連平躺都困難」都是警訊。 心臟專家劉國聖、鄭羽廷醫師指出,現代治療已從藥物擴展至心室輔助器與心臟移植,讓末期病人仍有改善與延長生命的希望。本篇將帶你快速了解心衰竭的症狀、治療方式與最新裝置發展。

閱讀更多

2025年12月12日

國泰綜合醫院復健科主治醫師/劉怡均

別再一痛就躺平!秋冬腰背痛激增,復健科醫推3保養原則:熱敷先止痛,千萬別久坐「越冷越要動」

每逢秋冬時節,診間總會湧入一批腰痠背痛的病患。有些人是舊疾復發,有些人則是突然感到僵硬不適,甚至連平時不太有腰痛困擾的人,也開始抱怨「最近天氣一變冷,腰就開始痛了」。這樣的現象,究竟是巧合,還是天氣真的會影響我們的身體?

閱讀更多

2025年12月12日

翔展診所/傅裕翔院長

健保快破產都怪長輩?退休族醫療費是年輕人6.4倍…醫揭「過度就醫」真相:不是貪心,是被制度推著跑

編按:當社會討論「醫療浪費」時,最先被放上檢討台上的,往往是長輩。然而在診間裡,我們看到的卻不是濫用,而是一個被制度推著跑、被痛與恐懼追著走的老人。當疼痛在夜裡襲來、當沒有一個能立刻求助的窗口,他們不是為了拿更多藥,而是為了活下去的安全感。這篇故事提醒我們:問題從來不是「老人看太多科」,而是至今仍未落實的「分級醫療」,讓弱勢者在複雜的醫療體系中迷路。

閱讀更多

2025年12月11日

郭美懿整理

RSV不只小孩中標!以為小感冒「忍一下」,72歲嬤竟住院14天…醫示警:2~3天就從咳嗽變肺炎

每逢秋冬交替,是呼吸道感染的高峰,也是熟齡族群最需要警覺的季節。肺炎長年佔據台灣第3大死因,高齡者、慢性病患者與長照住民都是高風險族群。 近年除了流感、肺炎鏈球菌外,呼吸道融合病毒(RSV)在長者族群引發肺炎、心肺惡化的病例也逐步攀升,因此每到流行季節都應提高警戒。 醫師提醒,中高齡族群務必提高防護意識,掌握「疫苗+生活保健」雙重策略,才能安全度過秋冬。

閱讀更多

2025年12月10日

李芷誼、郭美懿整理

看似突然的猝死,其實都有前兆!帶隊救活逾400位OHCA患者…急診權威張文瀚揭搶命最前線:每一秒都決定生死

急診室是醫療體系中最接近生死的一線。這裡不只處理突發疾病,也承擔社會事件、傷害事故甚至災難衝擊。 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目 《百大醫言堂》,最新一集邀請到馬偕醫院總院長張文瀚,以他30多年急重症經驗,分享急診樣貌:變化快、壓力大、不能出錯,卻也是最能挽救生命的地方。

閱讀更多