在家走完人生最後一哩路

根據日本R65不動產公司統計,超過50%的受訪者希望在家臨終;加拿大健康資訊中心(Canadian Institute for Health Information)的問卷結果也顯示,有高達四分之三的加拿大人希望臨終時能在家死去。居家醫療醫師陳乾原甚至觀察到,有些在醫院原本奄奄一息的病人,回到家之後狀況反而改善變好。

在宅安寧臨終的好處是比較自由、環境上也有親切感、家人也比醫院醫護人員容易溝通。

以台灣目前的風氣,老人家能「順利」在家自然離世是非常幸運的。患者在離開之前,常會出現呼吸急促、長時間停止呼吸或大口換氣等陌生狀況,家屬及看護常會忍不住叫救護車。可是,一旦送到醫院,到底是「急救」、還是「凌遲」就很難說了。

我九十七歲的爺爺,因年老、器官老化在家臥床半年後,於某晚心跳停止,驚動到看護、叫了救護車。救護車來就是插管、電擊、打針等各種急救動作。老人家的鼻腔及氣管早已脆弱不堪、插管之後造成管壁沾黏、內膜脫落出血,醫生仍然硬插,「你們既然把人送過來了,我們當然是要不計一切代價把他『救活』。」

後來家人們才意識到送救護車是錯誤的決定,一個快百歲的老人家,在睡夢中心跳停止原是完美句點,卻被硬生生的拉回人間。但內科醫師不放人,直到找了安寧病房的醫師共同會診,才把爺爺從醫院「救」回家。之後,過了兩三個月,爺爺終於順利在家往生。

人生的最後一哩路,求的不再是治療、而是尊嚴與平靜。

弄懂臨終狀態,給家人最後一程的舒適

日本安寧居家療護協會會長小笠原文雄,整理出常見的臨終症狀,讓家屬有心理準備好好道別、避免驚慌失措下又叫了救護車。

臨終前四十八至七十二小時可能會出現的症狀

1、排尿與排便量明顯變少

2、缺乏食慾、幾乎不進食(勿強迫進食、依當事人意願即可)

3、嘴唇乾燥、說話困難(可用棉花沾水濕潤嘴唇)

4、可能出現幻覺與躁動、意識不清

5、可能出血、嘔吐或便尿失禁等病理變化

6、呼吸心跳呈現不規則、呼吸發出嘎嘎聲、手腳逐漸冰冷

斷氣時可能會呈現的情形

1、呼吸呈現劇烈波動、大口呼吸然後停止十至十五秒,偶爾穿插呼吸急促

2、可能因肌肉放電痙攣而抽搐、表情扭曲,但患者本身已無意識、並不會感到痛苦

3、最後,患者會停止呼吸,胸口不再起伏、量不到脈搏。不過,小笠原強調,人的耳朵到最後一刻都聽得到,家屬可輕聲與患者道別。

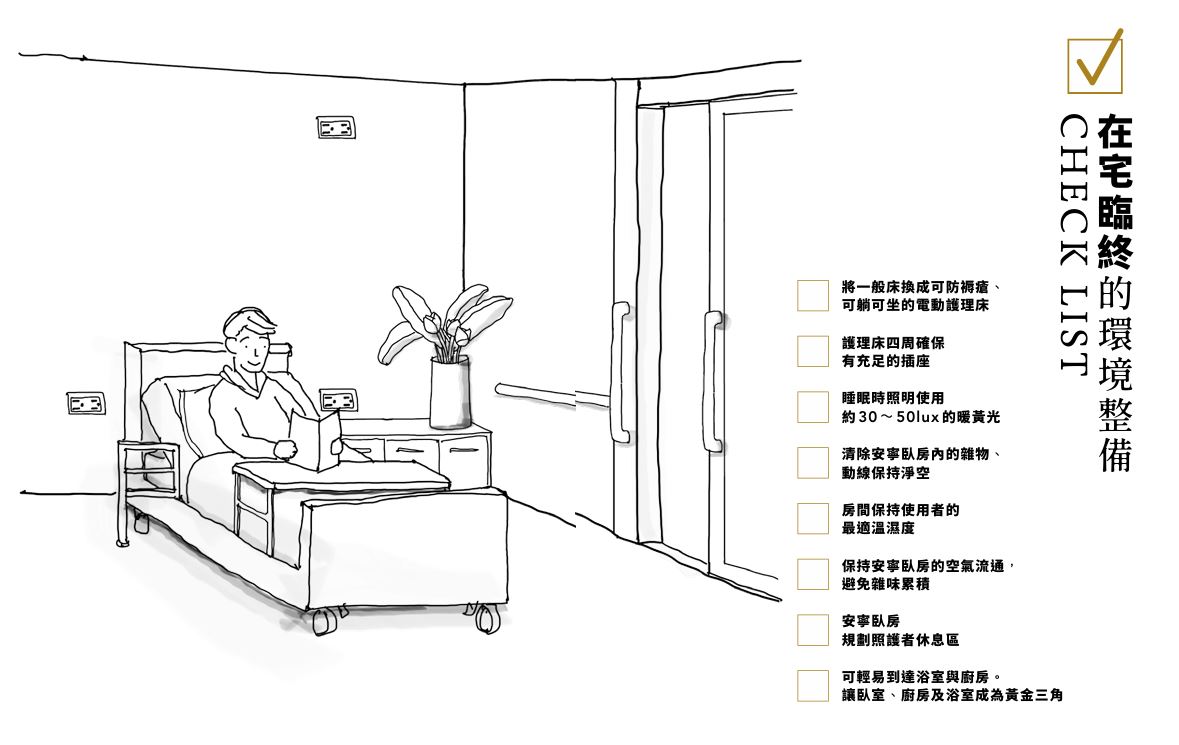

▲在宅臨終的環境準備清單。(圖/原點出版社提供)

減物,讓出空間做準備

既然希望選擇讓家人留在家中安穩離去,既然越來越多的高齡老衰者,希望能夠在家裡離世,那就要事先克服一些居家環境問題、創造在宅臨終的良好環境。

首要之務是減物。許多無法在家臨終的,都是因為家中雜物太多、家具太滿,影響到動線。很多家庭因為雜物太多又捨不得丟,光是第一步驟就無法達成。

就曾有老人家在健康的時候反對兒女淸雜物,結果自己住院病危想留口氣回家,就緊急要求兒女盡量丟棄雜物、不計代價想回家的。

預留彈性臨終空間

為了方便淸潔與照顧,在宅臨終通常會在一樓或客廳放置臨時租來的電動床。一般來說,電動護理床本身至少佔掉2平方公尺,側邊還要預留家屬照護移動的空間,若還要擺其他醫療設備,諸如止痛點滴、空氣淨化機、尿椅便盆等,少說也要一坪半至兩坪的空間才夠。

如果有裝修計畫,或若有適合的獨立空間,則建議規劃「彈性安寧臥房」。平時是一般臥室,但在最後階段可以調整成安寧臥房:一般床可以換成護理床、床頭兩側均設有插座供醫療設備使用、原有的隱藏式拉門一拉即成為看護室、離浴室僅幾步的距離等。

根據國發會在二○二四年底的推估,二○二五年,台灣已正式邁入「超高齡」社會,六十五歲人口佔比為20.1%,每五人就有一人是老人。正視生老病死是我們的責任,「無障礙式的臨終」也是人人必備的知識,不要與家人避而不談,而是提早溝通,並且預留預做臨終的裝修需求,減少臨終者及照護者兩造的負擔。

(本文摘自《讓家照顧你的後半輩子:住得好,住到老!共居思考、空間微調整,打造可以陪你到老的家》原點出版,林黛羚著)