初老憂鬱的成因:生理、心理、社會因素交互影響

初老憂鬱並非單一原因所致,而是身體、心理與社會三方面交互作用的複雜結果。

● 生理因素

隨著年齡增長,身體機能將出現明顯變化。

內分泌變化是關鍵因素:女性更年期雌激素急劇下降,不僅引發熱潮紅、盜汗等身體不適,更直接影響大腦中多種神經傳遞物質的分泌,導致情緒波動、焦慮和憂鬱;男性則因為睪固酮逐漸減少,導致體力下降、肌肉流失,進而影響自信與情緒穩定。

此外,如高血壓、糖尿病、心血管疾病等慢性疾病,不僅造成身體不適,更會限制日常活動能力,降低生活品質。

同時,大腦中血清素、多巴胺與正腎上腺素等的變化,也會影響情緒調節功能。

● 心理因素

從心理層面來看,初老期是人生重要的轉折點,需要重新建構自我認同。

過往累積的心理創傷可能在這個脆弱時期重新浮現,隨著外貌老化、體力衰退與記憶力減退,人們容易開始質疑自身的價值與能力。

完美主義性格的人在這個階段更容易受挫;他們習慣對自己設定高標準,面對不可避免的身心變化時,內心產生強烈的挫折與失控感;同時,對未來不確定性的焦慮也隨之加劇。

● 社會因素

在社會層面,初老期往往是人生中承擔最多社會角色的階段。在職場上,可能面臨升遷瓶頸、年輕同事的競爭壓力、科技變化帶來的適應困難,以及對即將到來的退休生活感到焦慮等。

經濟壓力也在此時達到高峰:如子女教育費用、房貸負擔、父母醫療費用,以及自己的退休金準備等。同時,家庭角色的轉換也帶來挑戰:如空巢期的調適讓許多父母感到失落,而「三明治世代」需要同時照顧年邁父母與支持成年子女,更使初老者身心俱疲。

值得注意的是,生理、心理與社會三大因素並非獨立作用,而是相互影響、彼此強化,形成惡性循環。

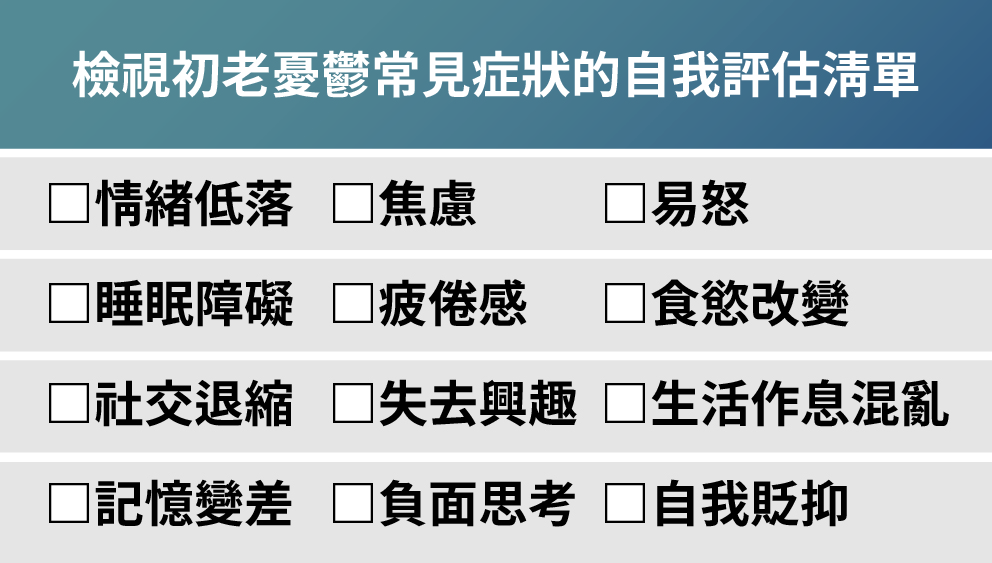

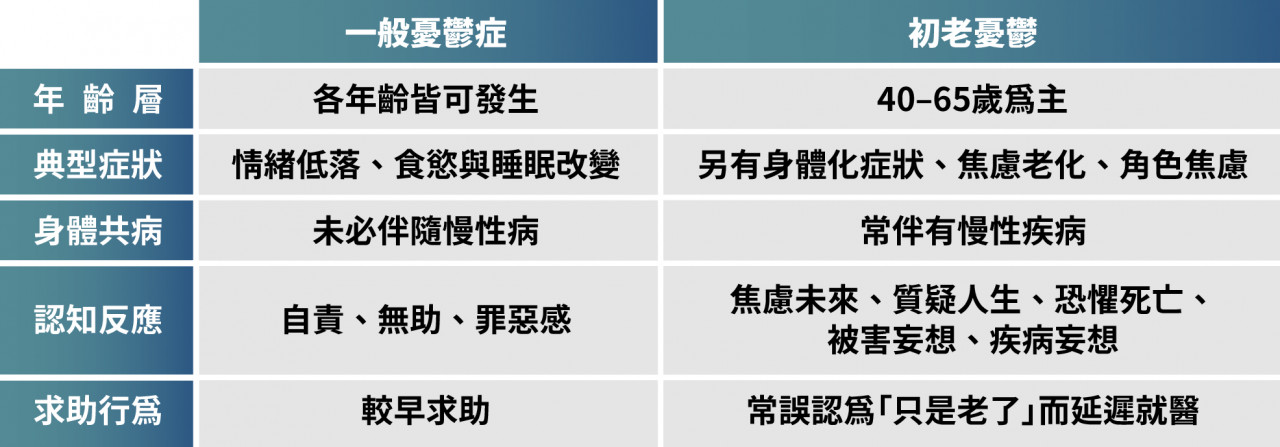

初老憂鬱的症狀:表現多樣,不僅限於情緒低落

初老憂鬱的症狀相較於其他年齡層更為複雜多樣,正確識別症狀是及早介入治療的關鍵。

● 情緒症狀

持續的情緒低落是初老憂鬱的核心症狀,這種低落感通常持續數週以上,且不因外在環境改善而緩解。

患者常「感覺像被烏雲籠罩」或「對任何事都提不起勁」。

同時,焦慮情緒也十分常見,特別是對健康狀況的過度擔憂、對經濟安全的恐慌。

此外,易怒是另一個明顯症狀,患者可能因微不足道的小事而暴躁,對親友失去耐心。

● 身體症狀

在身體表現上,失眠是最常見且影響最大的症狀,包括入睡困難、睡眠中斷、早醒等。

其他常見的身體不適,包括持續性疲勞、食慾改變、體重異常變化、頭痛、胸悶、心悸、腸胃不適、肌肉緊繃等。

這些症狀常促使患者頻繁就醫,卻多無明顯異常結果。

● 行為症狀

就行為層面而言,社交退縮是重要指標:如患者開始拒絕社交邀請、減少與親友的聯繫、不願參加過去喜愛的活動。

活動力也明顯減少,對過去喜歡的嗜好失去興趣,日常家務困難重重,工作效率明顯下降。

● 認知症狀

認知功能方面,記憶力下降常被誤認為正常老化,但初老憂鬱中更明顯且影響日常。

注意力不集中、決策能力受影響也是重要症狀。

典型的負面思考模式包括「我沒用」「世界沒救了」「未來沒希望」等災難性思維。

有效因應初老憂鬱:多元介入,重塑生活與生命

面對初老憂鬱,需要採取全面性的因應策略,建議從調整生活型態、強化心理韌性、延展社會支持、尋求專業協助四個面向來因應。

● 調整生活型態

1.攝取均衡飲食

2.每日規律作息

3.維持適度運動

● 強化心理韌性

1.正念冥想與放鬆

2.表達與宣洩情緒

3.壓力管理

● 延展社會支持

1.改善家庭溝通

2.維護親友網絡

3.參與社區活動

4.加入志工服務

● 尋求專業協助

當症狀持續超過兩週、嚴重影響日常生活功能時,應立即尋求專業協助。心理治療能在專業心理師的陪伴下,學習更有效的情緒調節技巧。經過精神科醫師評估,認為需要藥物協助時,要理解這是重要且有效的治療選擇。

家人朋友的支持角色:支持而不取代,成為憂鬱症病人的穩定後盾

● 自我照顧

陪伴憂鬱症病人是一項長期且耗心力的工作,照護者須優先照顧自身的身心健康。建議定期與親友分享心情或尋求專業諮商,同時維持自己的生活品質和興趣愛好。

● 設定適當界限

避免過度呵護讓病人失去獨立感;尊重他們的自主性,給予空間維持自我功能。過度介入恐削弱其自信心與復原力。

● 理解與共情

主動學習憂鬱症相關知識,了解這是需要專業協助的精神健康問題。避免「想開一點」、「別想太多」「為什麼不正向思考」等批判性言語。最重要的是耐心傾聽,透過真誠的同理心讓他們感受到被理解與接納。

● 實際支持

協助安排規律作息,陪伴參與散步、聽音樂等輕鬆活動;提供穩定的情感支持,鼓勵他們接受專業治療,避免強迫與施壓。

預防和長期維護:持續優化調整,走向心理健康

● 預防策略

定期健康檢查,尤其針對內分泌、心血管及腦部功能。

學習壓力管理技巧,如冥想、深呼吸、瑜珈、太極拳等。培養多元興趣和嗜好,如閱讀、園藝、音樂、運動等,帶來成就感與樂趣。

建立良好的社交網絡,主動維持與家人朋友的聯繫。

● 持續維護健康

維持規律作息、均衡飲食、適度運動及良好睡眠習慣。

持續自我覺察,留意情緒變化、睡眠品質、食慾、活動力等。

一旦察覺異常,應即時調整或尋求協助。建議每半年至一年接受精神健康評估。

常見迷思與澄清:破解憂鬱症迷思,理解正確治療觀念

迷思一:年紀大了,心情不好很正常

事實是:持續的情緒低落、失去興趣或絕望感並非正常老化過程。憂鬱症是需要專業評估與治療的疾病。

迷思二:只要想開一點就會好

事實是:憂鬱症是腦部神經傳導物質失衡的疾病,不是單純的心情問題,無法僅憑正面思考康復。

迷思三:吃精神科的藥會成癮

事實是:現代抗憂鬱藥不具成癮性,副作用則多為暫時性。醫師會根據個人狀況調整用藥並密切監控。

擁抱初老轉變,走出憂鬱、迎向豐盛人生

初老是人生的轉彎,不是退步,也不是盡頭;憂鬱非軟弱,而是身心發出的求救訊號。

透過及早覺察情緒變化、建立良好生活習慣、培養多元興趣,以及維持良好人際關係,我們能夠有效預防和因應初老期的憂鬱情緒。

這個階段提供我們重新審視人生價值、探索未竟夢想、發展新技能與興趣的機會。

許多人在初老期重新發現自己的潛能,投入志工服務、學習新技能,或加深與家人朋友的關係。

尋求專業協助是智慧的選擇。

透過積極態度與適當支持,能夠將初老期轉化為人生中最充實、最有意義的階段。

唯有正視,透過理解並接納轉變,才能重塑人生的新起點,整合多元資源,引領我們在轉變風暴中找到穩定的力量,更有自信邁向身心合一的成熟人生。

本文經國立臺北大學高齡與社區研究中心發行之《學老誌》授權,原文刊載於此