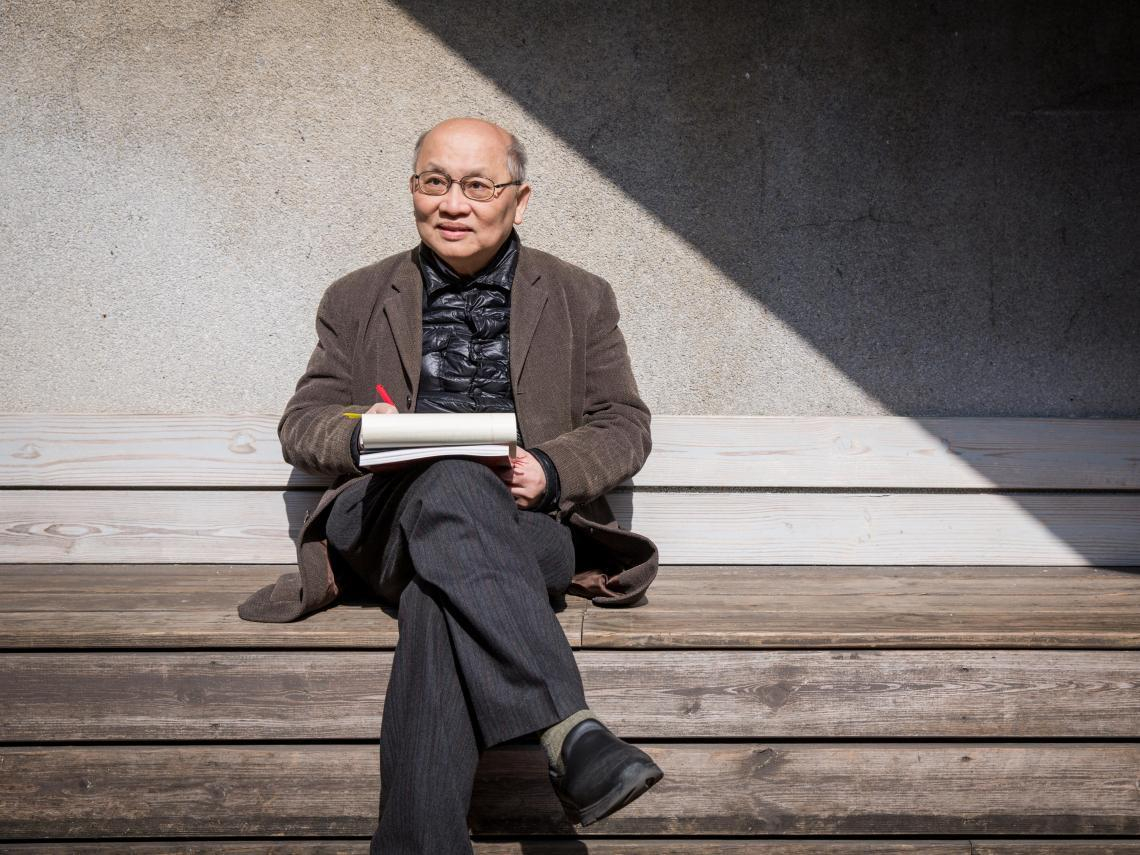

陳耀昌1949年出生,17歲跳級從台南一中保送臺大醫學系,34歲完成台灣第一起骨髓移植,之後轉往幹細胞領域。

儘管已是骨髓移植先驅,但他對病患細心、願意溝通與嘗試。《今周刊》曾在2018年初採訪陳耀昌,當時側訪他的患者,家屬就提到會找上陳耀昌的病患多是疑難雜症,「他是名醫卻又沒有架子,對各種治療方式抱著開放態度。」

醫師斜槓作家,作品拍成金鐘影集

除了在杏林懸壺濟世,陳耀昌也在文壇筆耕不輟,2015年結合醫學專業和歷史考據,研究臺灣人基因,出版《島嶼DNA》一書,晚年更結合他對臺灣史的研究,跨界創作文學。

陳耀昌作品含括《福爾摩沙三族記》、《傀儡花》、《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》等,其中《傀儡花》在2021年由公視拍成電視劇《斯卡羅》,不僅一舉奪下4座金鐘獎,更掀起國人對臺灣史的關注與討論,引發廣大迴響。

對此,他的好友並不吃驚,「他(陳耀昌)的腦袋就像一台多功電腦,同時開好幾個視窗,切進去馬上可以開始運作。」再加上他把對待科學的鉅細靡遺,用到書寫的查證考據上,「他文筆好,資料做得又足,寫書遊刃有餘。」

.jpg) ▲陳耀昌曾將1874年石門戰役寫進作品《頭份之雲》中,2024年因緣際會造訪當年日本隨軍記者Edward House 之墓。(圖/取自陳耀昌臉書)

▲陳耀昌曾將1874年石門戰役寫進作品《頭份之雲》中,2024年因緣際會造訪當年日本隨軍記者Edward House 之墓。(圖/取自陳耀昌臉書)

64歲罹癌,曾發文談「最好的告別」

儘管陳耀昌曾在64歲罹患攝護腺癌,也有媒體傳出他是癌症復發離世,但臺大醫院表示,因涉及病人隱私,不便證實相關訊息,一切仍以家屬說法為主。

不過他看待生死一向豁達,2024年曾在臉書發文寫下,「離開世間的種種狀況」:

陳耀昌描述自己清晨醒來,突然很有所感。他認為死亡最可怕的狀況,應該是「無憂無慮上床,然後一睡不醒,在心理上毫無防備地莫名其妙走了。」

那可能是心律不整、中風,或是心肌梗塞,是真正所謂的「撒手人寰」。他說,不負責任地「丟下一切」,連一句感謝或道別都沒有,對生活了一輩子的四周人們「不告而別」,而且家人還要為自己「收拾殘局」。

那其實並非福氣,而是不負責任。

也因此,他認為若要死去,寧可是醒著的時候發生,而且最好在公眾場合,或在公司會議時,或在家中吃飯時——「至少,你還來得及告別,說幾句遺言。但要能告別,就不能在孤獨一人時。」

話鋒一轉,他又提到,最好不要死於意外,因為這是寃死,表示這是可以避免的。在傳說中,寃死者會有寃魂,因為不甘心。「我希望在滿足的心情中離開世間,然後快快樂樂轉世投胎,不想含寃而死。」

許多人聞癌色變,但身為醫者的陳耀昌反倒認為,「死於癌症,是最溫暖的死法。」為什麼呢?

「你可以慢慢安排一切,還可以辦生前告別式,甚至可以選擇安樂死。英國醫學雜誌的主編也曾經為文,這是最好的告別人間的方式。」