近幾年,台灣的天氣不知道是因為抽筋還是犯了什麼別的毛病,冷熱乾溼都沒法說個準,太陽本來還高高掛在那兒,一會兒卻又下起大雨。

羅大佑用力地咳嗽,像要把什麼東西,從咽喉裡挖出來那樣使勁咳。

巡迴演唱會還在繼續,2019年6月他更要登上台北小巨蛋。但整整一個禮拜,羅大佑都被那該死的感冒搞得很不舒服,以至於連走路的步伐,看上去都沒那麼硬朗了。

漂泊37年、搬家19次,脫下招牌墨鏡歸根台灣

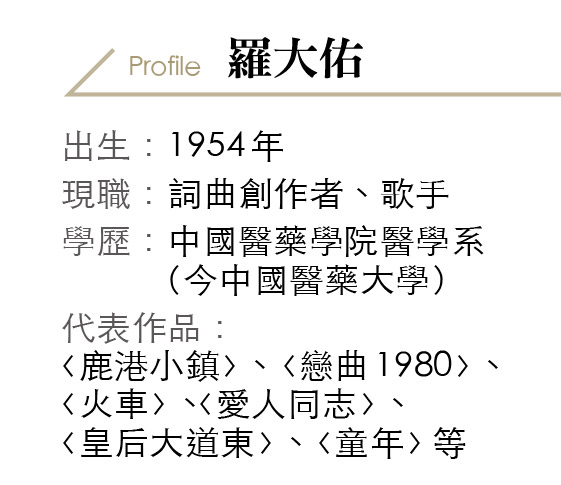

畢竟羅大佑已經不是三十七年前那個滿頭捲髮、身穿黑衣、臉上掛著墨鏡的憤怒歌手了。當年遠走他鄉,在紐約、香港、北京等地搬過十九次家,四處遷徙漂泊的那個「離家的年輕人」,如今也早已回到台灣故鄉定居,成為了人夫和幼女的老爸。

就像《光陰的故事》那句出名的歌詞:「流水它帶走,光陰的故事,改變了我們。」無論怎麼說,他的身體、心境都不同了,羅大佑變了,包括變老,變圓滑,終究是不能像從前那樣稜角分明了。

「我女兒不受影響,她才活了幾年而已,小孩子的適應力比較強 ,可以適應這種天氣。」羅大佑咳完之後友善地微笑道。

其實他也不是真有什麼病容,只是看起來很人性、也有了年紀。

羅大佑的樣子還是像張動態的肖像畫,隨著說話而張弛的下巴,就像懸崖一樣險陡,下唇從雙頰兩側向下拉出了決絕的線條,滿嗓子沉啞枯峭的聲線,更逼著人們不得不憶起專屬於羅大佑的威嚴。

80年代的黑色旋風,醫師歌手變身華語樂壇「革命家」

上世紀八○年代,他就是用這種深沉孤傲的聲音,唱出整個時代的困境與抑鬱。那時候,羅大佑被看作一股「黑色旋風」,頂著醫師光環,他就如同一把剖開歷史的手術刀,銳利滄桑,一刀劃破了蒼白的華語歌壇。從一九八二年的《之乎者也》到八三年的《未來的主人翁》,羅大佑聲名大噪。

於是他被戴上了冠冕。有人說,羅大佑是個名副其實的「英雄」,是音樂圈的「切.格瓦拉」、是台灣的「巴布.迪倫」,他們還說羅大佑是個「革命家」⋯⋯是個革命家?

「我是一個革命家?天啊!我覺得那是一個矛盾。」他連忙否認這些堂皇卻空洞的稱號。

羅大佑自己比誰都清楚,什麼「革命家」之類的稱號,根本就是被趕鴨子上架的身分標籤。聲名這種東西,來易來,去難去,好的壞的都摻和在一塊。但事實上,他從前就是個徬徨好奇的青年,現在也仍是個還在矛盾的老音樂家。

眼前的羅大佑情緒顯得格外冷靜了,他只是苦笑著說:「面對矛盾,我自己都找不到答案,活著就是一種矛盾,出生以來就得準備面對死亡。」與其把自己稱作「革命家」,羅大佑覺得「我就是一個逃兵,我常常這麼說,我就是逃兵!」

「英雄這種東西,或是當你被拱上某種位置,當什麼抗議歌手的位置之類的。突然之間我好像要承擔所有人的期望。其實很多話是媒體講出來,那時候沒什麼管道,大家希望你去坐那個位置,你坐了才知道自己四不像。」

「台灣是個矛盾的地方,我感覺到那種『很大的牆』在我前面。」無論是社會上的期待,或是時間及歌迷的壓力,都讓黑色墨鏡後頭的他無法承受。「那個東西是生命無法突破的點。生命要活得很慘烈,你出來的作品才會比較好?」羅大佑又乾咳了幾聲,這話像是自問自答,他沒有給答案。

當年羅大佑逃往了美國,又去到了香港、中國,離家三十多年,在各個地方、各種制度下參與了歷史,可能自個兒也成為了歷史的一部分。

在香港,他一方面寫歌賺錢,「用純音樂證明自己,不是人家講的抗議歌手。我做音樂也可以生活,不需要靠抗議。」另一方面,他也寫出了像《愛人同志》、《京城夜》那些歌,展現出時代的高度、對話的勇氣。

羅大佑曾在演唱會上剪掉自己的美國護照,寫歌直白地臭罵過李登輝、陳水扁,更曾想在北京定居下來,最後歸去來兮,還是回到了台灣。

有時,他像過去那個激情的創作者,有時,他又像個務實的商人。羅大佑這輩子都在世界的各地,尋覓著人文與國族認同的重量,又被矛盾的現實給牽扯著。

《愛人同志》裡有句歌詞:「怎麼分也分不清左右,還向前看。」左、右,還是「錢」呢?大中華還是台灣?人生在世,答案好像本來就是矛盾的,就像他客家人的父親、福佬人的母親,在醫院認識,兩人說的是日語。「他們一九四三年結婚,就是這樣的故事 。」

有些事情矛盾,然後有些事情可能一直在,「風景跟風雨、白天與黑夜,這個島還在,這些人還繼續生存。很多很多事情變化,包括八二三砲戰、林宅血案;台美斷交;蔣經國之死、文革;包括黨外時期、泉漳械鬥、閩客械鬥,那些東西都還在。」歷史在,人卻會變,所以人不好談歷史。

他感覺到,所有對立、混亂、妥協和矛盾之中,可能存在著一條延續的脈絡,但那玩意兒很難說清。

不預設立場 在歌曲中辯證,他用溫柔的力量抗爭

羅大佑向服務生點了杯熱咖啡與新鮮的果汁,一苦一甜擺在桌上,苦的用來提振精神,甜的為了顧好健康,兩杯飲料像是他的內在,有某種正反合的辯證關係。

「不給答案,可能比較幸福。」他說:「人性答案往往是非邏輯性的,更非化學性的。」

他挺著那張性格的臉又淡淡地說:「就像台灣文化很多元,歌仔戲、《天涯歌女》、《綠島小夜曲》、西洋流行歌曲,這些東西讓我對政治的想法很綜合,先天上我自己不建構一個制度,我們應該是吸收各種制度,慢慢綜合制度,最後像是打果汁,把它融合在一起。」

羅大佑不否認自己曾經也想追尋真理,「以前我比較絕對。」但他現在已經66歲了,這輩子經歷太多事、站過太多立場、說過太多宣言,更面臨了一次又一次自我的矛盾。現在他只認為:「人愈活愈久,會發現活著不只是為了自己,旁邊還有很多人,他們的存在也是很重要。假如我要有個答案,尋求答案不是終極目標,活得好一點,才是一個終極目標 。」

「我們那個時代抗爭太厲害,六○年代、七○年代,越戰、文革,多少饑荒死掉沒人管,後來才出現搖滾樂,要用最大聲音讓大家聽見,但這個時代已經不用這樣,可以回過頭,用更溫柔的方式面對觀眾。 」

他在Legacy辦了好幾場「周三俱樂部」的小型演唱會,每一場他都請了新世代的樂團暖場。其中一場,他們請了樂團甜約翰獻唱暖場,甜約翰的樂風迷幻帶電,像是耽溺在華美的青春氤氳裡頭,很現代,也有一點寂寞。

換羅大佑上場了,他不插電,唱起了《鄉愁四韻》,《長江水》、《海棠紅》、《雪花白》、《蠟梅香》,那是詩人余光中寫的詩。很有感染力,他嘶啞的喉音,就像時間本身一樣流動了起來。

我們聊著聊著,他想起了他的外祖母。兒時的夏天午後,外祖母的收音機裡常響起女人悲傷的唱腔,她睡著了,手裡的紙扇子卻總是輕輕悄悄地晃著。「老人家就有一些動作很固定,就像生命有種節奏循環、作息,很輕、很淡,但感覺得到存在,是一個生命的東西。」

羅大佑說:「答案愈來愈遠了。」但音樂卻可能成為了真正能代表他生命的東西,歌詞、旋律和時間通通相互咬合著,不需要答案。

童年到初老 怒火化為安定,創作家的「遺書」是妥協也是包容

在羅大佑還小的時候,住在隔壁的鄰居大哥,不知道從哪兒弄來了一把空氣槍,槍桿子是黑色的,上頭反射出冷酷並且威嚴的暗光。

附近的小蘿蔔頭們,全都垂涎著那把槍,誰要能端起它,再射下一兩隻麻雀,那是八面威風的壯舉了,當年這可是這一帶最時髦的行徑。

羅大佑年紀小、輩分低,當然沒什麼拿槍的份,不過因為一場小小的意外,讓他參與了這場嘉年華會。有一次,鄰居大哥不小心誤觸扳機,開槍射中了一個黑皮膚的小鼻涕鬼,因此攪出一陣動亂,羅大佑趁亂拿到了那把空氣槍。

它是把大傢伙,很沉,他用木製的槍托抵住下巴,凝神盯住晃著腦袋的小麻雀,三點一線,瞄準出一條彈道,接著扣下扳機,然後嘩啦地,鳥兒就墜到了地上。

等到他趕到麻雀旁的時候,地上小小生靈早已將眼睛閉上,爪子縮了起來,翅膀不再撲動,腹部緩緩地滲出一絲血跡。

他記得,當年有個也住附近的女孩子,自此之後,再也沒有正眼瞧過他。直到現在,羅大佑都不知道人們為什麼要槍殺麻雀,不過他想過,可能是因為麻雀會飛,人不會,就像他寫下的:「也許我們沒有翅膀。」

長大以後,羅大佑在大學時期花了五年寫出《童年》那首膾炙人口的歌曲,但他沒把這段故事寫進歌裡。他反倒是把故事寫進一本一九八八年出版、以《遺書》為名的雜文集裡頭了。

遺書都寫過了,昨日已逝,現在他不再端槍瞄準誰了,他應該早知道人類是沒翅膀的。所以他不再憤怒、不再是封閉社會裡頭的洪水猛獸,也不再是批判世界的天地良心。回到自己舒適的窩,寧願和家人、和音樂及歌迷待在一塊兒,就是把日子過好。

拍照時,我們請羅大佑擺好姿勢,我問他:「大佑哥,那你現在願意再戴上那副黑墨鏡嗎?」他微微笑說:「舞台如果需要我再戴墨鏡,可以啊,現在沒有那麼堅持了。」