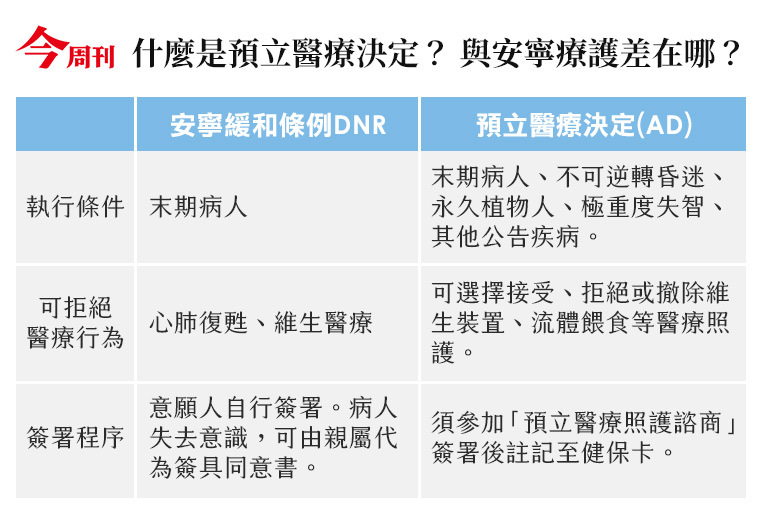

成大醫院斗六分院家醫科醫師王耀增指出,2016年通過的《病人自主權利法》,比起先前《安寧緩和醫療條例》簽署的「拒絕心肺復甦術(DNR)」,將自主決定對象,從只有末期病人,擴大到包含不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智、以及其他公告疾病。

只要符合上述任一條件就會遵循簽屬內容執行,不用擔心簽署之後就什麼醫療都不做。法案也將自主決定事項擴大為「維持生命治療」、「人工營養及流體餵養」,因此是否接受鼻胃管等醫療處置,也能提前自主決定。

簽署醫療決定需具「完全行為能力」

自主決定的選擇除了接受或拒絕,還可以選擇限時嘗試治療或由醫療委任代理人決定。但要注意簽署的先決條件是本人必須具備完全行為能力,且經由「預立醫療照護諮商(ACP)」門診說明解釋,立下書面之「預立醫療決定(AD)」,才能保障自主權利。

.jpg)

王耀增說,在「預立醫療照護諮商」過程中,會讓大家了解安寧緩和醫療的重要概念:「自主」、「舒適」及「善終」,並尊重不同價值觀所做出不同的簽署決定。也引導家人或所愛之人互相分享想法,彼此了解所簽署的「預立醫療決定」,避免家人未來因抉擇「救與不救」的道德難題而產生痛苦。

回應大兒子的疑問,許奶奶已經失去行為能力,因此她無法透過「預立醫療照護諮商」來決定是否使用鼻胃管,反而是大兒子自己適合去簽署。

移除鼻胃管≠斷食,不斷食也能善終!

停止灌食這件事情,則有許多需考量的因素,建議與醫療團隊好好溝通,暫時不建議自行貿然停止。

奇美醫院緩和醫療中心主任謝宛婷則在新書《生命的最後一刻,都活得像自己:安寧照護的真義》中提到,減少與移除管路本來就是安寧照顧的基本原則,但減少或移除不是為了斷食,通常會這麼做的理由或情境有2個:

一個是病人已經瀕死,腸胃衰竭,無須再額外給予人工的營養,自然而然地不再進食。

另一個是病人的整體照護已經獲得了自然吃食的技巧,因此順應體況與病況,在想與家人同樂或是口欲來時,自在地品香小酌,而在不舒適與感到負擔時休息。

謝宛婷說,很多民眾把移除鼻胃管誤解為是「斷食善終」,其實斷食只是縮短餘命的消極選擇,而不是善終的必備歷程,「不斷食,當然也可以善終,而且比比皆是。」

王耀增則指出,奶奶接受安寧居家醫療,團隊會給予她適當的醫療及護理,減少身心靈不適;並鼓勵家人們好好地向奶奶表達心中的話,包含四道人生:「道歉、道愛、道謝、道別」。

他提醒,我們毋須等到最後才匆匆地做四道人生,可以更往前延伸到平時的生活:把想說的話,趁早與所愛的人們訴說;把自己的未來提早思考分享;將自主想法完成簽署,「死亡不是不可以談的議題,沒有提早預備,才最令人害怕。」