如何學習投資?我的投資養成之路

我非財經商業本科系出身,以前是對金錢完全無感的文青少女,如何從零開始學習投資是我最常被問到的問題之一。每當有人問我有沒有推薦新手閱讀的投資書籍時,我都會推薦林茂昌老師的《我的職業是股東》。雖然市面上不乏推陳出新的投資暢銷書,也有很多值得一讀的投資經典,所以對已有投資經驗的人來說這本書或許是老生常談,對真正的新手來說大概又顯得有些不著邊際,不過我想閱讀這件事確實也需要一些契機與緣分。《我的職業是股東》在我心中一直有著特殊的地位,因為這是我的投資啟蒙書,開啟了我的投資眼界。

才翻開書,林茂昌老師就先點破了股票投資是一種很特別的活動,沒有標準答案,也沒有一定的因果關係;既沒有固定的招式技法,也不是努力就會有收穫。如果你看到這裡感到一頭霧水又急著想要找答案的話,那麼《我的職業是股東》這本書中完全沒有解答。但是,書中倒是點出了兩個非常重要也值得深思的問題,一是在面對投資如此玄虛又不確定的股市,我們要怎麼「用功」?二是既然如此玄虛又不確定,我們又要怎樣才能「成功」呢?

在投資和股票的世界裡,我們要如何「用功」呢?

在投資和股票的世界裡,我們要如何「成功」呢?

說到用功,投資前期我自認還算是滿用功的,但若是把我放到市場中跟其他投資前輩相比也實在難望其項背;如果成功的定義是獲取超高報酬和賺大錢的話,我離所謂的成功恐怕也有一段不小的距離。然而,如果你認同投資的探索是為了找到適合自己的方法,投資的目的是為了幫助我們維持生活品質進而實現人生目標的話,那麼我想我的投資養成經歷或許就有些參考價值。

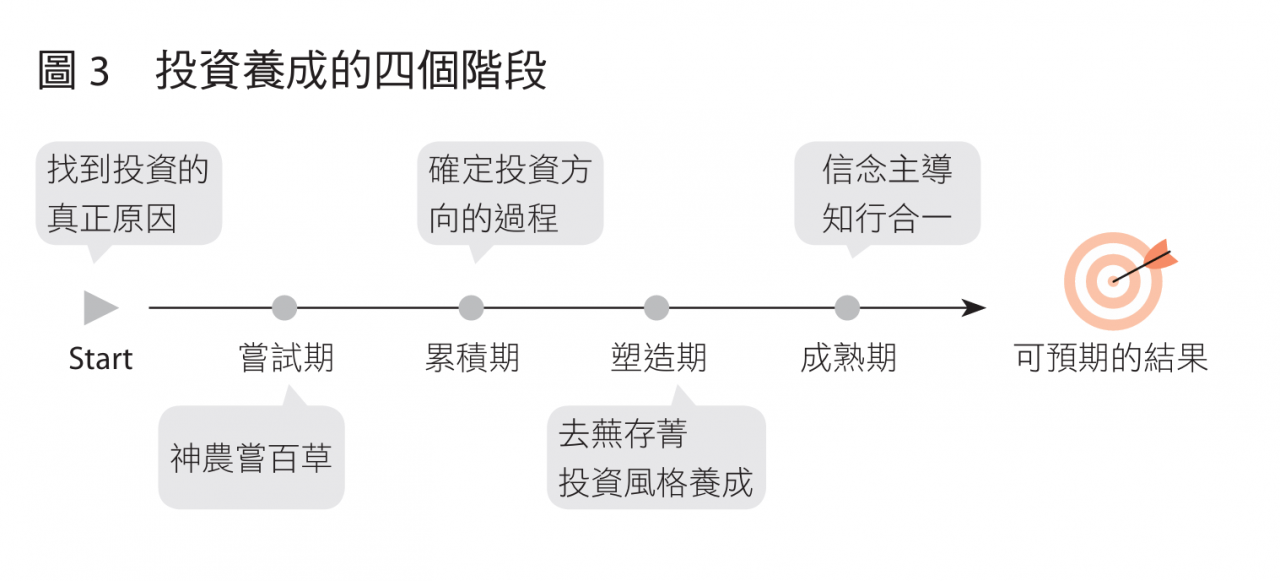

現在回想起來投資雖然可以很單純,但過程倒是一點也不簡單。投資的開始往往始於一個天真的想法,然後一路上跌跌撞撞,經歷起起伏伏,而其中最辛苦難熬的點在──我們並不知道終點在哪裡。

嘗百草的投資嘗試期

關於我的投資養成,我想先從嘗試期說起。嘗試階段其實沒有任何祕訣,就是多方探索,只要不受騙上當、賠到脫褲都好。嘗試期的我沒有方向,但學習力高昂、熱情滿滿,看到人家講技術分析神準就去研究,看到基本面投資人臥薪嘗膽獲得翻倍又翻倍的報酬令人羨慕就去上財報課,看到籌碼才是真正影響股價的關鍵就學著去看大戶進出資料……當然,有用沒用的書也看了不少,總之,所有的一切都很新鮮也很有趣。

▲(圖/今周刊提供)

然而,你必須要清楚的是,嘗試必須有盡頭。在嘗試的過程中一定會發現自己比較喜歡和不喜歡的方式,對於不喜歡也不擅長的,務必要勇敢放下,當你願意放下所謂的聖杯時,才有機會往下一個階段前進。會這麼說是因為剛進入股市時,我自己摸索了一陣子之後發現實在有很多搞不懂、摸不透的地方,我開始付費訂閱、上課,也在網路上加入了幾個不同的群組和社團,那時詐騙還沒那麼猖狂,幾個比較聊得來的網友常常交換資訊與情報。這對當時的我來說其實幫助頗大,因為有人可以詢問和討論比較不會在一個問題上糾結太久,也會覺得有伴不孤單。

然而大概一年後,我發現大多數的討論與情報交換不但都不確定還很花時間,加上孩子需要越來越多時間陪伴,我便慢慢地疏離那些群組和社團,甚至在經歷幾次空頭襲擊之後,一些曾經活躍的社團和當時的版主也不復存在。

幾年過去,我偶爾還是會看到幾個當時的網友們出現在不同的社團中發問,尋求大神解惑。那時的我有一種感覺是我已經前進到下一階段了,但他們依舊在嘗試、摸索、尋找,在股海中載浮載沉、沒有方向。

確定方向的累積期

當我割捨了不適合我的操作方式時,我便進入了累積期,累積期的重點在於確認適合自己的投資的方向,同時開始累積部位。經過前面階段的多方嘗試,在累積時期我已經非常確定被動投資是非常好也非常適合我的工具,我一定要持續地買入。然而雖然已經有了這樣的想法與行動,對於主動投資我仍然無法放棄,不過這個階段我已經放棄了籌碼分析與技術分析,漸漸將範圍濃縮到基本面投資。

不過這個時期的我,以為基本面投資就是看財報和找到被低估的股票,然而執行一陣子之後心裡仍然不是很踏實。這時手上除了指數型的 ETF 外,大約還有 30 檔左右的個股,有的是核心、有的是衛星。這些股票在買進前雖然都經過我一一檢視和審慎挑選,然而在此起彼落的漲跌中,我心中經常充滿疑問,常常漲上去出乎我的意料,跌下來也出乎我的意料。

我也發現以科技製造為主的台股除了財報表現之外,產業之間的連動關係也非常關鍵,雖然透過財報可以藉由一些數據評估抓出體質不錯的股票,然而一陣子之後就會發現體質好跟會不會漲沒有絕對關係。有一陣子,我每天強迫自己看至少 3 份公開的券商報告,但是身為文組畢業、長期以文創出版為業的我,對於理解科技產業鍊的上下游實在很吃力。舉例來說,你可能有聽過印刷電路板,印刷電路板裡面最重要的組成是銅箔基板,在細分下去還有硬板、軟板、IC 載板,到這裡大概已經是我的極限了;而這只是整個產業鏈的九牛一小毛,至今我仍然無法搞清楚這些零件的用途與庫存周期。

同一時間,我發現投資美股更著重的是商業模式以及領導決策力,雖不能說比較容易,但相較之下確實比台股更容易掌握底層邏輯,於是我漸漸放棄台股的研究轉向美股。然而此時台股美股舊愛新歡加起來仍有將近 40 餘檔股票,我根本無暇顧及,雖然想著汰弱留強,但每檔股票在挑選時也是煞費苦心,總覺得市場還沒有給予合理的價格前,就這樣放棄有違價值投資人的身分。

更無言的是,幾次下定決心賣了之後通常沒多久就會飛漲一波,就在這樣的狀態中持續了兩、三年,真的只能用身心俱疲來形容。後來,我大致算了一下這段期間的報酬率,發現忙了那麼久,只小贏同期大盤一點點。而其中能讓我勝出的還是因為少數的 2、3 檔股票,也由於分散投資,在本金受控的條件下所能創造的實質效益也很有限。

此時,我終於下定決心、痛定思痛讓持股精簡化。

持股精簡化,確定信念

回頭看,當我下定決心將持股精簡化後,就算邁入了我覺得投資歷程中最至關重要的階段,我稱之為塑造期。在這個階段中,我一開始設定的目標就是除了指數型 ETF 外,我要將持股精簡至 10 檔以內。一開始還算順利,清掉了一些比較沒感覺的股票後覺得舒爽很多,也更堅定了我不想持有太多檔股票的想法。然而出乎我意料的是越到後面難度越高,除了客觀條件外,還夾雜了非常多的情感與個人因素。

在我斷捨離的清單上,最後出清的股票是中鋼。當初買進這支股票時我才大學剛畢業,外婆告訴我可以買些中鋼的股票,那時我對股票根本沒概念,但也沒多想就去家裡附近的券商開了證券戶,買了 5 張中鋼。這對當時的我來說不算是筆小錢,不過那時還有穩定的配股配息,一開始帳面也是賺的,我就持續放著心想每年可以領錢也很不錯。

後來正如大家所知中鋼每況愈下,但由於這段時間我的生活重心都在工作上,對股票根本沒什麼想法也就一直放著,想說沒賣就不算賠,幻想說不定有一天就會漲回來。一直到後來我開始研究股票時已經是將近十年後,雖然早已知道中鋼不再值得持有了,但對我來說 5 張大約十來萬的資金對整體部位影響不大,我也就遲遲沒有處理。

而當我下定決心要賣時,外婆已經過世 3 年,那一刻我才意識到原來這麼多年來我在意的早就不是中鋼的漲跌和配股配息了,而是一直惦記著從小到大外婆對我的好,總覺得這是她的叮囑,即使物換星移,我仍然捨不得放開。不過,減少持股對我來說目標已經非常明確,趁著某天心情好,我總算按下了賣出鍵。

中鋼賣出後,我算是完成了精簡持股這個重大的工作。回顧塑造期前前後後花了將近 2 年,這個階段效率最高的是前半年,大約進行到 1 年左右完成了約八、九成,然而直到真正達標則花了比預期更多的時間。以前每一次買股都像是一個實驗,多少抱著小輸無妨的心態,如果後續信心增強或是脫離成本區再慢慢加碼,風險和壓力都是相對可控的。然而賣股卻不同,每一次賣股對我來說都是靈魂拷問,必須一再確認的是「信念」這件事,我想要從投資中獲得的是什麼?什麼樣的公司值得長期投資?

放下不捨,才能規劃未來

這也讓我想起另一個故事。珍妮也是向我諮詢的同學,在盤點資產時我們發現她有一筆閒置非常多年、部位不小的股票,是早年家族事業的配股,這麼多年來她將重心放在工作與家庭,完全沒有心力處理這筆資產。據她所說,哥哥姊姊好像都比較聰明早早就變現出場。因為不確定股價的變化,加上對股票市場和券商軟體操作上的不熟悉,所以我們討論的計畫是慢慢分批出售,然後逐步完成配置。偏偏某天,珍妮一個不小心一口氣出售了將近上百張持股,只剩下零星部位,意外犯錯讓她驚嚇,緊張地詢問我該怎麼辦,同時又懊又惱,忍不住責怪自己。

理性來說,她知道這些股票遲早都得處理,只是時間問題。但冰山底下,其實沒有那麼簡單。

我和她分享,斷捨離的過程本來就不容易,不管是年輕時的洋裝,或是兒子小時候的可愛衣服,第一份工作用的馬克杯……要捨棄這些從來都不簡單。

賣出股票也是一種斷捨離。 當時我和她分享了我賣出中鋼的心路歷程,她才娓娓道出,「這間公司跟我的年紀差不多,我經歷了它最繁榮的時候,從一個廠擴充到四個廠,當時大樓的牆都還是乾淨的白色磁磚,到現在的老舊斑駁,濃縮成兩個廠。總之,看著他成長興盛到漸漸年老……」

「不捨」,真正不捨的根本不是那近百張的股票,而是背後的故事,還有家族間的感情與恩恩怨怨。後來,我們一起釋放那些不捨。

珍妮說,看見這層記掛之後,她總算可以釋懷,也不再自責了。「我很感謝過去它給我的支援,也很期待接下來我可以如何好好地利用這筆資金去規劃未來。」

若珍妮沒有釋放這些潛藏的情緒,不論是按照計畫慢慢地賣出,或是果斷地拋售,其實都還是心有芥蒂;在心有芥蒂的情況下,我們也很難穩定又冷靜地去看待和分配我們的資產。因為,困難的真的從來都不是數字,而是那些無法用數字計算的 !

踏實、安穩、有信心

在諮詢中,我也時常看到不少同學手上的持股就像是菜市場一樣,什麼都有,什麼都買,什麼都不奇怪。我都會提醒大家分散投資不是亂投資,今天聽到張老師說這個好就買,明天聽到李老師說那個可以布局也買,既沒有邏輯也沒有框架,到頭來就是買了一堆股票在手上根本無暇照顧,下跌的時候勢必會恐慌。

然而我也知道提醒歸提醒,真正實踐起來並不容易。最多人問我的是,什麼時候要賣?是不是漲了才賣?事實上預測漲跌是很困難的,如果持有的股票本質不差,當然也可以選擇上漲到滿意價位時再賣出,然而要等到什麼時候不但沒人知道,萬一不漲反跌又要怎麼辦呢?

對我來說,如果真的有心精簡持股,那麼漲跌就不是我最關心的議題,「真正想要的是什麼?」才是主導決策的核心。以我來說,因為我不想再分散精力亂槍打鳥,也不想買了一籃子股票但無暇追蹤,我喜歡踏實、安穩、有信心的感覺,而且我想要投資的不只是「可能會賺錢」的企業,我也希望我投資的是真正有願景、對人類社會有幫助的企業,這些都是促使我精簡持股的原因。

因此,我每一次賣股的想法很簡單,就是手上的持股是否符合我的設定,而非萬一我賣了又漲怎麼辦。

知行合一的成熟期

在前三個階段中,我很早就確定被動投資會是不可或缺的重要基石,然而成長型投資對我來說也一直很有吸引力,同時我對景氣周期循環的掌握與大眾的投資情緒變化,也隨著我的經驗累積而越發有感。不過,這三者之間卻存在著巨大的矛盾,被動投資很核心的概念是不選股(不挑選單一股票) 也不擇時(不考慮進出場的時機點,包括景氣循環與市場波動);成長股重視的是企業的成長性但不考慮周期,然而景氣周期則體現了景氣像是大海,個股都是海上航行的船,時機在大環境的變動下其實非常重要。這些投資邏輯都是對的,但放在一起卻會打架,我知道這是我必須處理,因為只要想法有矛盾的時候,決策與行為就會卡卡的。

就拿 0050 來說,有的人會說太集中於台積電、這 50 間企業不一定都很好只是市值比較大、配息很少,以及台灣環境很危險等,這些我都知道,這些問題也確實存在。那麼,0050 到底值不值得買呢? 很多人一會兒看這個老師說好,一會兒又發現另一個更好的,比來又比去,一下想賺資本利得、一下又想著配息。光是這麼一個標的,都會讓人舉棋不定,更何況市場上的選擇包羅萬象。

因此即便持股已經簡化,要完成整個投資框架仍然不容易。我依循的準則便是「知行合一」。

在技術層面上我以資產配置來平衡,在我的投資架構中我將被動投資作為我穩固的基石,投以七成的部位;剩餘二成的配置則對準我喜歡的成長股,同時也適時因應大周期的變化做些微調整;另外一成則是風險高波動也大,一言不和可能就腰斬的創新成長股。我透過比例分配完成了投資上的「知行合一」,在追求穩定、成長的同時,也避免無法承擔的風險。在這樣的邏輯下我終於架構出一套最適合自己的投資框架,在不違背被動投資的原則下,也仍然保有投資樂趣與主動性。

投資是價值認定的選擇

除了技術層面上的化繁為簡,在知行合一的階段,我認為「信念」非常重要,什麼是信念呢?簡而言之,就是你可以簡單地用一句話說出「為什麼要投資?」回到 0050,我的信念就是我投資全台灣最好的 50 間企業讓他們替我賺錢,信念非常單純—就是「我相信」。事實上,不管是主動投資還是被動投資,擁有信念的人更能夠在市場經歷低谷時保持堅定。

除了 0050,我手上還有 VT、QQQ、MSFT、TSLA(依序為 Vanguard 全世界股票 ETF、Invesco 那斯達克 100 指數 ETF、微軟及特斯拉的美股代碼)等部位占比較高的 ETF 與股票,我都是用一樣的方式來檢視並選擇長期持有。

事實上,投資的機會有很多,對我來說投資跟消費一樣都是一種價值認定的選擇。在決策的過程中,我所考慮的不只是便不便宜、划不划算,也包括了是否與個人價值觀一致。

舉例來說,這幾年地緣政治風險提高,軍工概念股也成為受惠題材,然而,即便已經知道了地緣政治衝突恐怕不是短時間能夠解決的,軍工股在這樣的背景下也確實需求提升。

但是,若再仔細一想,難道我內心真的會希望軍工股的業績越來越好嗎?若是軍工股的業績越來越好,那意味著什麼呢?世界情勢的緊張與一觸及發的戰爭風險難道會是我所樂見的嗎?不,一點也不!

如果因為投資賺了錢但局勢發展並不是我所嚮往的,那麼這種矛盾的心態只會成為庸人自擾的源頭,不如還是不碰吧!

在投資市場中有一特殊的族群被稱為「邪惡產業」,包括了賭博、菸、酒、軍火與情色風俗等五種產業,這些產業通常都擁有強大的護城河,更容易成為寡斷企業。然而,如果一間公司的發展無法與個人的內心嚮往契合,那麼不論報酬如何,都不會是我的選擇。

生命中永遠有比K線重要的事

近幾年,永續經營成為企業發展的重中之重,ESG 也成為企業的發展指標(ESG 是環境 Environment、社會 Social,和公司治理 Governance 三個關鍵字的縮寫)。這樣的概念也自然延伸到投資上,有更多人開始認同投資不應該只是為了追求回報,也在投資的過程中看見自己的責任與渴望,進而形成正向的循環。當然,人們要走的路還很長,現況也不完美,但很開心看見這樣的集體意識已經形成,而我們也都參與其中。

整個過程雖然三言兩語,但所經歷的驗證路徑其實非常漫長,前前後後我思考相關的問題超過 3 年的時間,同時也配合自己對市場的觀察、實際操作、反思檢討、請益前輩……才漸漸有了輪廓。回顧我的投資養成之路,其實每個決定和進展的當下,我並不確定自己正在經歷什麼,也不知道自己處於哪個階段,這些階段都是透過回顧整理出來的。然而,當我們順著自己的心意時,就更容易做到知行合一;而當我們雖波逐流、人云亦云時,就很難找到知行合一的軸心。

如同一開始所提,「知行合一」中的「知」指的是知道、理解、認同、接受,除了知道與理解,認同與接受也非常重要;「行」則是與知匹配的行動。相反地,如果對一件事情的判斷是不知道、不確定、不認同,那麼在行動上就應該極力避免。

即使到現在,我也偶爾會有不確定以及心猿意馬的時候,然而,現在的我已經明白,如果決策路徑不清晰時,就選擇緩一緩或停下來,直到搞懂、想清楚為止,這也是知行合一的一種實踐。甚至,現在在市場上我幾乎只做基本功,很少看財經新聞、很少去分析市場與拆解五花八門的 ETF,這對我來說也是知行合一的一部分。因為我已經知道投資穩穩順順地做就好,在我的生命中永遠有比 K 線、EPS、利率等這些更重要的事。

幸福的秘密

如果你問我投資到底是什麼呢?我想到一個很棒的故事或許可以給你一些啟發。

有一個男孩一直在尋找幸福的祕密,他遇到了一位智者,向智者請益。智者給了男孩一個湯匙,湯匙上滴了好幾滴油,智者告訴男孩:「幸福的祕密就在這個湯匙裡。」他叮囑男孩,「帶著這個湯匙四處逛逛,並且不要讓油滴出來,明天同一個時間同一個地點,我在這裡等你。」男孩看顧著湯匙,不管走到哪都小心翼翼,深怕湯匙裡的油會灑出來。

隔天,男孩帶著盛著油的湯匙來到智者面前,男孩很開心,因為湯匙裡的油完全沒有滴出來。可是,智者沒有關心他湯匙裡的油,反而問他:「說說看,你昨天都看見了些什麼?」男孩說不出話來,因為他全心看顧著湯匙裡的油,什麼都沒看見。智者說:「這樣吧!你再四處晃晃,明天同一個時間同一個地點,我在這裡等你。」

這次,男孩心情放鬆,到處走走看看,看見了雄偉的大教堂、叫賣的小販、在路邊嬉戲的孩子、漂亮的花朵、迷人的夕陽……隔天,男孩再度來到智者面前準備好好分享他的所見所聞時,智者卻問他:「你的油呢?」男孩完全忘了油,拿出湯匙,油早就滴光了。

智者告訴男孩:「幸福的祕密就是去欣賞世界上所有的奇特景觀,但不要忘了湯匙裡的油。」

看完這個故事你有什麼想法呢?

當我們開始決定投資的那一刻起,我們就像是那個男孩,一心想要找到獲利的祕訣,想要藉著賺錢達到財富自由的目標。在資本市場中湯匙裡的油就像是我們的資產,然而一心守著資產、盯著獲利時,我們無法靠近幸福;但若是放任自己隨心所欲,完全將投資一事拋諸腦後,恐怕也不是正確的選擇。不要忘了湯匙裡的油,也同時經歷著不容錯過的人生,對我來說正是投資的真義。

(本文摘自《盤點致富:五大面向 × 三大步驟,帶你穿越金錢迷霧,打造財富體質,迎向豐盛人生》今周刊出版,聰明主婦著)

.jpg)