今年,位在台中的「TU PANG 地坊餐廳」首度摘下二○二五《米其林指南》綠星,餐廳主廚張皓福不只擅長「烹調」料理,也擅長「走訪」食材。

有次他被好友賴雅玫邀請到雲林縣南端一方淺山村落,這個村子很老,只住了一一○多人,平均年齡超過七十五歲,而且這裡是個地廣人稀的「散村」,聚落和聚落間相隔很遠,然而這裡是「老卻年輕」的高齡聚落典範。

張皓福印象很深:「大概在四、五年前,我開車進去這座村子。」他赫然發現,「有好多長輩穿著汗衫,騎著機車,腳踏處,不約而同地放了長長的竹子。」

一問之下,他才知道,原來那時已是中秋前夕,長輩們住在農村,要在每塊田地的田埂插上那些竹子,剖開上緣,用金紙夾住三炷清香,「中秋節是土地公的生日,祂這時會巡田水。」土地公百年來守護田地,長輩們貼心,將竹子稱作「土地公的拐杖」,「每年幫祂換支新的,人竟然年年幫神換拐杖,太動人了。」

自從那次初體驗後,張皓福三不五時就會拜訪華南社區。社區裡有位七十多歲的陳郭笑大姊,十幾年前把她家三合院的柳丁倉庫無償提供給社區使用,她和其他幾位年齡相仿的媽媽姊姊,一起在這裡打造出「阿嬤ㄟ灶腳」的公共空間,「阿嬤ㄟ灶腳」如今形同是居民們共同的「廚房」,每月開幾次伙,招待旅人之餘,全村姊妹的丈夫「老爺們」,都一起到這裡享用阿嬤的滋味。

不久前,阿嬤們才率隊到張皓福的地坊餐廳上課,再次進化她們的手藝,用在地食材煮成的「人生七味餐」已經進化無數版本,合作許多主廚;張皓福也用竹竿拐杖作靈感,用在地鮮筍切片夾海苔醬,定名「福德澤山海」,以示福德正神保佑著這方水土。

八月下旬,我們走訪了華南社區,這兒不時有來蹲點、參訪的大學生,這天學生們要離開,「阿嬤ㄟ灶腳」裡為了歡送他們,又忙了起來。

眾人吃完在地龍鬚菜煮成的涼拌龍鬚豆皮、村子自產的白斬蔥油雞、友善耕作的余家愛玉,三十幾位長輩聚在這兒,幾個人飯飽之餘唱起卡拉OK,其他幾個老爺坐在廚房桌前打嘴鼓,一旁擺著他們用廚餘種出的甜芭樂。

七十歲的陳余培大哥笑著看七十四歲的理事長劉清極,忽道:「他年輕時很帥!但現在看不出來。」劉清極立刻說:「你眼睛有問題。」接著講起自己年輕時被工廠派到菲律賓種薑,只會講兩句英文「How much」、「No money」就迷倒眾菲律賓少女的故事。

陳余培像望向數十年前的歲月這麼說:「那時候五十歲就認為老了,會輪流到五個兒子家住。」陳郭笑接口笑說:「但現在八十歲也不算老。」劉清極則拍拍胸脯:「我根本不覺得我超過七十歲了。」

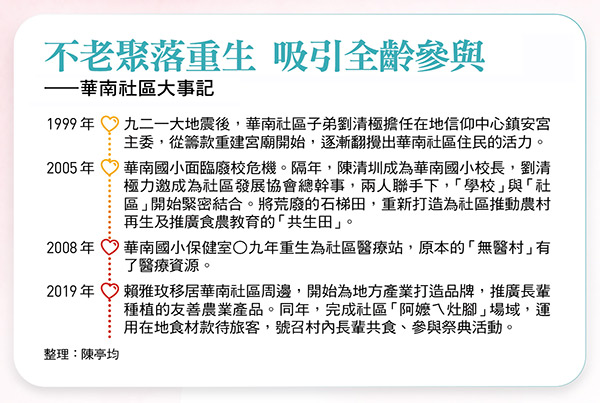

劉清極是村子的靈魂人物,去年個人得到內政部「致敬城鄉魅力大賞-傑出貢獻獎」,今年七月又奪得全國競賽「農村領航獎」。社區也在去年獲頒「第三屆全國金牌農村競賽」金獎。

靠著劉清極奔走村落間,把每個人看作哥姊弟妹,大家受他感染,一起把社區經營得活力充沛,不沾老字。

除了社區媽媽會一起煮飯款客,其他長輩也精力十足,活到老學到老。村子裡一一○多人中,就有三十多位長輩擁有心肺復甦術證照。七月,丹娜絲颱風肆虐,華南社區受災嚴重,到處都是斷樹,身為韌性社區組織指揮官、民防隊隊長的劉清極,更和其他大哥騎著機車,帶著鏈鋸,爬上爬下砍樹、扶樹,重新讓社區回到生活軌道。

華南社區長輩現在這麼有活力、又自主,並非一朝一夕成型。

▲劉清極,74歲,凝聚老村長倍的靈魂人物。(攝影:唐紹航)

社區災後重生 凝聚全齡共生

老幼攜手整梯田 信仰成老而不衰的象徵

劉清極是將村人、客人和移居者聚在一起的社區靈魂人物。一九九九年,他還是個快五十歲的漢子,那年九二一大地震,震壞了在地信仰中心,供奉玄天上帝的鎮安宮成了危險建築,他被推上主委的位置。劉清極自己先捐了一大筆錢,接著奔走在地廣人稀的村落到處集資募款,最後湊齊九百多萬元,重建宮廟。

地方出現傳說,鎮安宮玄天上帝的鬍子從此開始慢慢生長,一度長到與供桌面齊。玄天上帝,似乎也開心地跟華南村一路變老。

重建宮廟像個楔子,劉清極走跳募資,竟把原本很少互動、農忙的村人聚到一塊兒,古道熱腸的他接著被選為社區發展協會理事長,在村裡年輕人口逐漸減少的「初老階段」,已集結人心。

現在,華南社區裡的華南實驗國小有近一二○位學生,但○六年,華南國小卻因為全校只剩二十三名學生,一度面臨要和隔壁村併校的窘境,「少子」、「高齡」現象,彼時已撲向這座小山村。村落漸老,孩子變少,村人開始緊張害怕。

▲華南社區一群70歲左右的社區媽媽,活到老、學到老,至今仍在灶腳精進廚藝,款待來客與村人。(攝影:唐紹航)

化解偏鄉高齡化危機

課堂走向社區共學 校園保健室變醫療站

當年,社區另外一位重要推手陳清圳甫接下華南國小校長一職,剛接理事長的劉清極於是找上這位「讀書人」擔任總幹事。

陳清圳意識到,偏鄉小校的問題不只是學校問題,更是社區問題。那時的社區,甚至沒自來水、公車也少、沒醫療診所,一旦社區長輩身邊無人,就可能陷入孤老境地。劉清極邀請、陳清圳點頭,從此,華南國小校長兼任社區發展協會總幹事成了這裡的傳統,接任校長陳啟政也擔任總幹事,落實著華南精神。

▲華南國小現任校長陳啟政循傳統接下社區發展協會總幹事一職,讓孩子深入社區,跟長輩互動,彼此支撐。(攝影:唐紹航)

陳清圳不僅帶著學生走出校園,探索社區,開發出教室以外的課程,他更和劉清極一起思考如何讓社區恢復活力。

兩個人讓活蹦亂跳的十歲小兒與七十五歲長輩在各個場域交融互動起來。於是,老幼一起整理原本廢耕的石梯田,現在那裡成為小學生上體育課、探索原生種動植物,和村中長輩辦祭典的所在。

小學的保健室,被改建為社區醫療站,過去這座「無醫村」的長輩生病,要嘛拖著病體等公車,不然就得集合四位生病的長輩共乘計程車。在村人和校長推動下,健保局同意讓華南國小成立醫療站。

醫療站的醫師賴成宏從醫療站成立的○九年看診至今,六十七歲的他現在也已白髮蒼蒼。這天他來為二、三十位長者看診。整整十七年,堅持不取分文,將所有看診健保診療費都捐給醫療站,讓醫療站能支付司機薪水,長輩能被接送免去走路看診的長路,他也因為義舉,獲頒台灣醫療貢獻獎。

「來這看病不只是為了醫療,有些長輩每次都來報到,他們其實沒病,來這邊就只是生活寄託,每到周二、周四就來。」賴成宏說。一間學校、一座醫療站,攪動的其實是社區的向心力、凝聚力,讓百來位平均七十五歲的村民們,愈來愈願意成為主動、積極的社區協力者,不知老之將至爾。

▲醫師賴成宏17年如一日,分文不取每周到社區為長輩看診。(攝影:唐紹航)

長輩主動參與的活力社區

吸引中生代相助 小村營收累積破兩千萬

華南社區裡,有片知名的「愛玉田」,七十多歲的余清健、三十多歲的余柏成父子一起經營,他們這幾天得把被颱風吹倒、支撐愛玉樹的錏管扶正。這片愛玉田和劉清極的椪柑園、梨檬園,以及超過半數社區農民,都採行友善農法耕作,盡可能不用農藥,站在劉清極的梨檬園裡,荔枝、紅毛丹"ï"鵅A各種作物繁盛共生。

花若盛開,蜂蝶自來。

愛玉田是台灣獨有作物,需要依靠一種特別的昆蟲「愛玉小蜂」幫忙授粉才能結果。社區不老,散發的活力也吸引中生代;他們也像愛玉小蜂,振翅飛來。

賴雅芬、賴雅玫姊妹在十二年前,因傾心實驗教育,把孩子送到古坑就讀,住在華南村附近,因緣際會成為愛玉小蜂。

「我先被理事長感動,他什麼事都親力親為,我們曾經要在共生田種稻米,理事長、夫人也全力幫忙,收割完稻米,在學校曬穀,社區長輩都輪流顧曬 & &。」賴雅芬說起觸動自己的源頭。

現在賴雅芬每天忙得嗡嗡嗡,在華南國小擔任總務主任,也兼任社區發展協會執行祕書,先是協助在地長輩整合土地、親身實幹,打造了一個占地一、兩甲的帶狀「華南二十八號自然公園」,這裡是孩子上學步道,也是認識在地生態、岩盤的觀察站。一九年,賴雅玫則以華南社區為基地,提出「與土地零距離」專案,申請勞動部多元就業開發方案人力補助,盤點在地資源,推廣長輩們友善農業產品。

她統整余家愛玉、劉清極的清甜椪柑園等在地產品,打造「學田泉」共好平台,串聯雲林山海線的小農產品如西螺的醬油、口湖的蝦子、麥寮的小麥、古坑友善環境的咖啡等,華南社區就像「總公司」,由學田泉負責行銷。

同時,社區也提供企業客戶客製化服務,開發產品,作為企業各式年節及股東禮品。目前華南社區、協會的營收,自一九年至今已累計超過兩千萬元。

李偉文曾擔任農業部金牌農村評審,他對華南社區印象深刻,「九百多個參賽農村中,華南只有一百多人,人力資源最少,遠遠比不上別的社區。沒有自然資源,也沒有很珍貴漂亮的景色。」但為何華南社區能老得漂亮、韌性?「因為人們有心!」他說。

「其他社區的長輩依賴年輕人、外來資源。但這裡沒人能依賴,長輩自己非常努力,彼此激勵。」雲林縣副縣長謝淑亞曾做過古坑鄉鄉長,一路看著華南社區走來,「華南很幸運,在地鄉親願意『自己站起來』,也吸引外來者參與。人對了!一切都對了!」主動、參與、凝聚在一起的長輩,正是社區「老又年輕」的關鍵。

一次,有人問劉清極有沒有IG(instagram),他很快回說:「當然有啊,不然我怎麼會養?」原來他以為IG是「愛雞」,飼養所及都是活著的「愛雞」。時代演進飛快,他或許不知道IG是什麼,但他和愛雞、會用IG的夥伴,還有在地其他只有「愛雞」的長輩,創造了奇蹟。如同賴雅玫說的:「在這裡,生命毅力已變成一種文化了。」

▲賴雅玫從台北移居到社區附近,成為華南社區、雲林山海線農產品的形象推手。(攝影:唐紹航)

▲華南社區過去荒廢的石梯田,現在生機盎然,成為小朋友的體育課運動場、村子的公共空間。(攝影:唐紹航)

延伸閱讀: