據統計,零至一期發現大腸癌的治療五年存活率高達八成以上,第三期大腸癌五年存活率不到六成。他指出,大腸癌的死亡率居高不下是因為國人篩檢率仍然太低,「如果可以更早發現,治療的成功把握率會更高。」

行健大直健康管理診所院長梁程超指出,透過大腸鏡檢查能夠大幅降低大腸癌風險,「只要你願意接受大腸鏡檢查,即早發現瘜肉,並切除,就能大幅降低罹癌風險。」他強調:「大腸癌是可以預防的,只需要你勇敢跨出那一步。」

▲行健醫療肝膽胃腸科醫師黃欣智(左)與行健大直健康管理診所院長梁程超(右)共同呼籲定期大腸鏡檢查,即早發現瘜肉,並切除,就能大幅降低罹癌風險。

瘜肉不痛不癢發現大腸癌已嚴重

二十八歲的林小姐很愛吃鹹酥雞,長達半年一直有明顯便意卻上不出來的困擾。因為年輕,身邊親友都認為她只是腸胃不舒服,期間她吃了酵素也未見改善,直到一天開始小便時都會有伴隨無法控制的糞便排出,她決定去照大腸鏡,赫然發現已經大腸癌第四期。

三十多歲的陳先生有家族大腸癌史,他很留意自己的健康,卻戒不掉煙癮。第一次做大腸鏡,切除兩顆不到一公分瘜肉,三年後再檢查卻發現有十顆瘜肉,有八顆是具高度癌化風險腺瘤性瘜肉,其中一顆化驗後是「分化不良」(高度惡性),幸好及早發現、及早切除,阻斷大腸癌發生。

在臨床上,這樣的案子經常發生。黃欣智說明,瘜肉是大腸癌的潛藏因子,又因它不痛不癢,當身體出現狀況時經常已經是第三期或是第四期,「除非瘜肉的位置在肛門、直腸,會比較有感,否則大腸癌很難在早期被發現。」

他指出,台灣人因為飲食西化,大腸癌好發年紀越來越輕,「當有症狀的時候大概都是已經有點嚴重,最好的方法是養成做健康檢查的習慣。」

害怕侵入性治療?擔憂問題已克服

大腸鏡是最有效能檢查出大腸癌的方法。梁程超指出,因為大腸鏡及胃鏡檢查是侵入性,很多民眾會害怕,以胃鏡來說,最怕嗆到,這也是為何檢查之前要確定有足夠的空腹時間,就能減少問題發生機率。

「大腸鏡最怕的是疼痛,二十年前沒有麻醉,每一次檢查都是哀嚎聲,後來才有無痛舒眠。」他笑道:「現在因為怕痛而不敢檢查的人比較少。」另外,瀉藥的口感也越來越好,讓大家擔憂的問題都已慢慢克服。

對於有人擔心麻醉了不會喊痛,腸穿孔怎麼辦?他解釋:「腸穿孔的機率不高,大概是萬分之三左右;重點在於醫師的操作,要有耐性及適當的處理。」

用AI大腸鏡 醫生的助攻利器

近年AI導入醫學,成效相當不錯。梁程超表示,AI腸胃鏡檢查能夠有效協助醫生在操作時的判斷,「大腸鏡怎麼知道做得好不好?最重要的指標是『腺瘤偵測率』(ADR),九成大腸癌是有『腺瘤性瘜肉』。」

「照大腸鏡的目的是要尋找有可能變成大腸癌的瘜肉,切除後可降低九成的大腸癌機率。」他說明:「根據統計,每多找一%的腺瘤,可以降低三%大腸癌風險,降低五%的死亡率。」

他解釋:「大腸很長,有很多死角、轉彎及皺摺,在大腸鏡檢查時,有二成的瘜肉會被miss(沒有找到),原因很多,包括:內視鏡品質、醫生有無用心、清腸的程度等。所以,大腸鏡設備要好、顯像度要好,醫生檢查要很細心,不能急。」

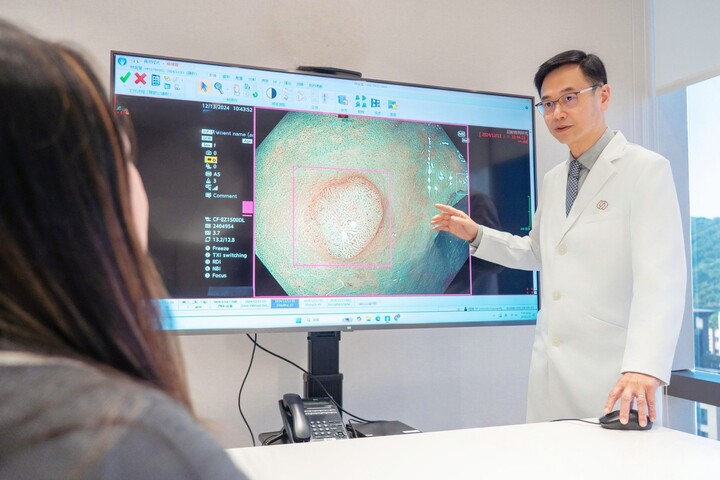

▲梁院長解說AI腸胃鏡協助分析影像。

他指出,AI一秒可以處理六十張照片,還能協助分析影像,抓出有異狀的部位,提高五%至十%辨識率,「醫生多了一個助功利器,就能避免潛藏遺憾。」他解釋,有一種叫做「鏡檢間隔期大腸癌」,做完大腸鏡檢查沒問題,卻在下次追蹤前發生大腸癌,就是源於檢查時的未完全揪出異常瘜肉遺憾,「AI會提高『腺瘤偵測率』約十四至三十%,是很大的幫助。」

▲AI腸胃鏡每秒可以處理六十張照片,還能協助分析影像,抓出有異狀的部位,提高五%至十%辨識率,「醫生多了一個武器,就能避免潛藏遺憾。」

另外,大腸鏡是由醫生執行檢查,檢查時間也是關鍵因素之一,「全大腸鏡檢查是從盲腸退到肛門,在沒有任何瘜肉的狀況下,檢查時間最好超過六分鐘,以我們診所來說,至少要十分鐘;醫生一定會仔細觀察,才能降低被忽略的機率。」

行健大直健康管理診所

080 001 5104

104台北市中山區樂群三路126號13樓

https://www.sanitas-global.com/

▲行健大直健康管理診所,引進AI腸胃鏡檢測,為國人腸胃健康把關。